専門家コラム

column

そのパッケージは大丈夫?薬機法と景品表示法からのポイント(前編)

はじめに

日本には多様な食品や素材、メニューが有ります。この中でも食品によっては栄養や味を楽しむ機能が有るほかに、健康増進に寄与する食品もたくさんあります。疲れた時は甘いものを食べると回復が早い・ヨーグルトはお腹の調子を整える・麦ごはんは血糖値の上昇を穏やかにする。など機能性が有ることは皆さんご存じの事かとおもいます。

誰もが知っている機能性だから沢山売るためにパッケージやホームページに機能性を書こう!と思ってしまいますよね。

しかし、これは消費者庁に届け出するか、定められた栄養成分が一定上含有量して、定められた表示を行っていないと違反となってしまいます。監督官庁も機能性表示食品を届け出させる方向に動いており公正な競争を維持するために年々表現は厳しくなっています。

この仕組み、制度を理解していないと食品表示法、景品表示法、薬機法に抵触してしまいます。違反をすると罰金だけでなく購入者と消費者への通知・謝罪が必要となり大きなペナルティを受けます。

今回は食品表示法の観点から食品の機能性を書くことができる機能性表示食品と、間接的に機能性をアピールできる栄養強調表示食品について抜粋しつつご紹介します。

機能性表示食品

機能性表示食品は主に3つに分かれています。「特定栄養機能食品」「機能性表示食品」「栄養機能食品」についてご紹介します。ここでは消費者庁に届け出が不要で最もハードルの低い栄養機能性食品について詳しくお話します。

特定栄養機能食品

いわゆるトクホです。機能性成分をヒトが摂取し科学的な評価を行い機能性が確認したあと、消費者庁で厳しい審査を受けた後に承認を受けたものだけが「血圧を下げる」「脂肪を燃焼させる」など、商品のキャッチコピーやパッケージに機能性を表示する事ができます。質・量とも高度の科学的根拠や試験データが必要であり資金力のある大企業が様々な商品を販売しています。

機能性表示食品

中小企業が機能性を表示する場合の商品は機能性表示食品、栄養機能食品がほとんどではないかと思います。トクホと大きな違いは消費者庁の審査を受けたわけではなく、消費者庁へ届け出(とはいっても手続きや機能性に関するデータが必要ですが…)を行い企業の責任において機能性を表示する事ができます。

全く食習慣がない成分の場合、摂取した場合の安全性、人が摂取して効果が有るデータ、学術論文が有るかなどSR(システマティックレビュー)をゼロから始めて消費者庁に提出し認可を受けるまでには数千万円かかると言われています。

一方で機能性を持っている原料を販売したいメーカー(例えばお腹の調子を整える食物繊維など)が原料を提供しているものを商品に組み込んで機能性表示食品を取得ケースが増えています。使ってもらいたい原料メーカーの手厚いサポートがあるので費用や掛かる時間を少なく商品化する事が可能になっています。

栄養機能表示食品

栄養機能食品は消費者庁に届け出を行う必要がなく行えるものです。消費者庁の栄養強調表示のガイドラインから抜粋していきます。

事業者向け食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン第4版 (caa.go.jp)

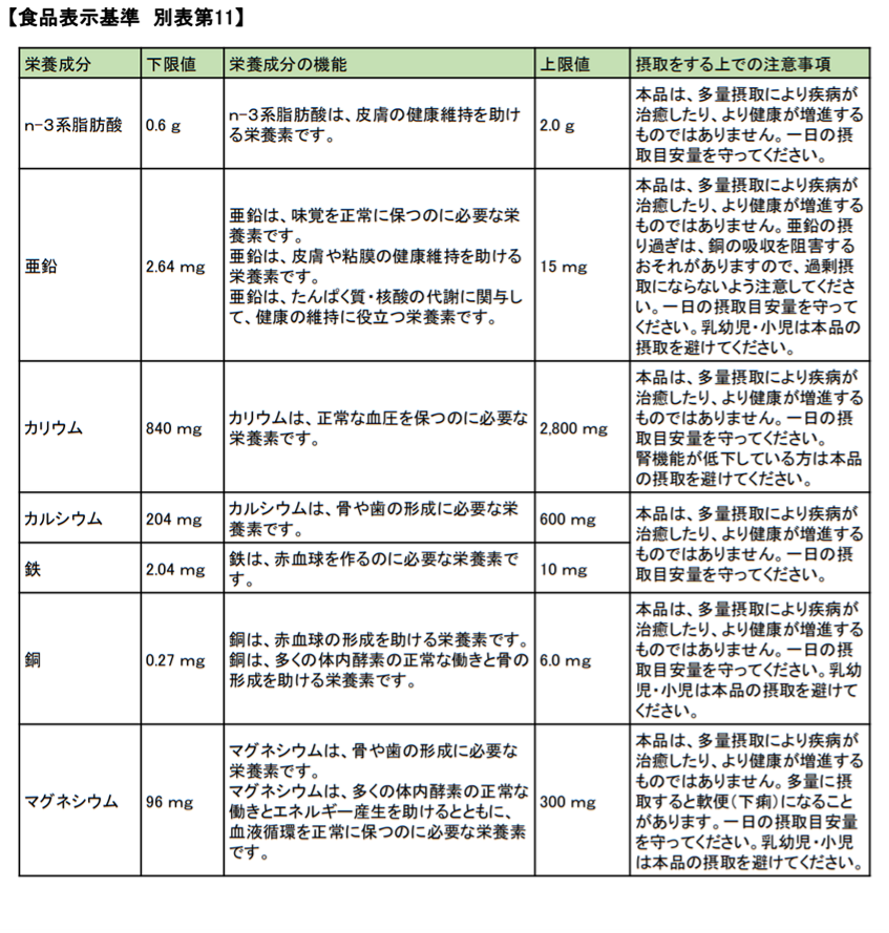

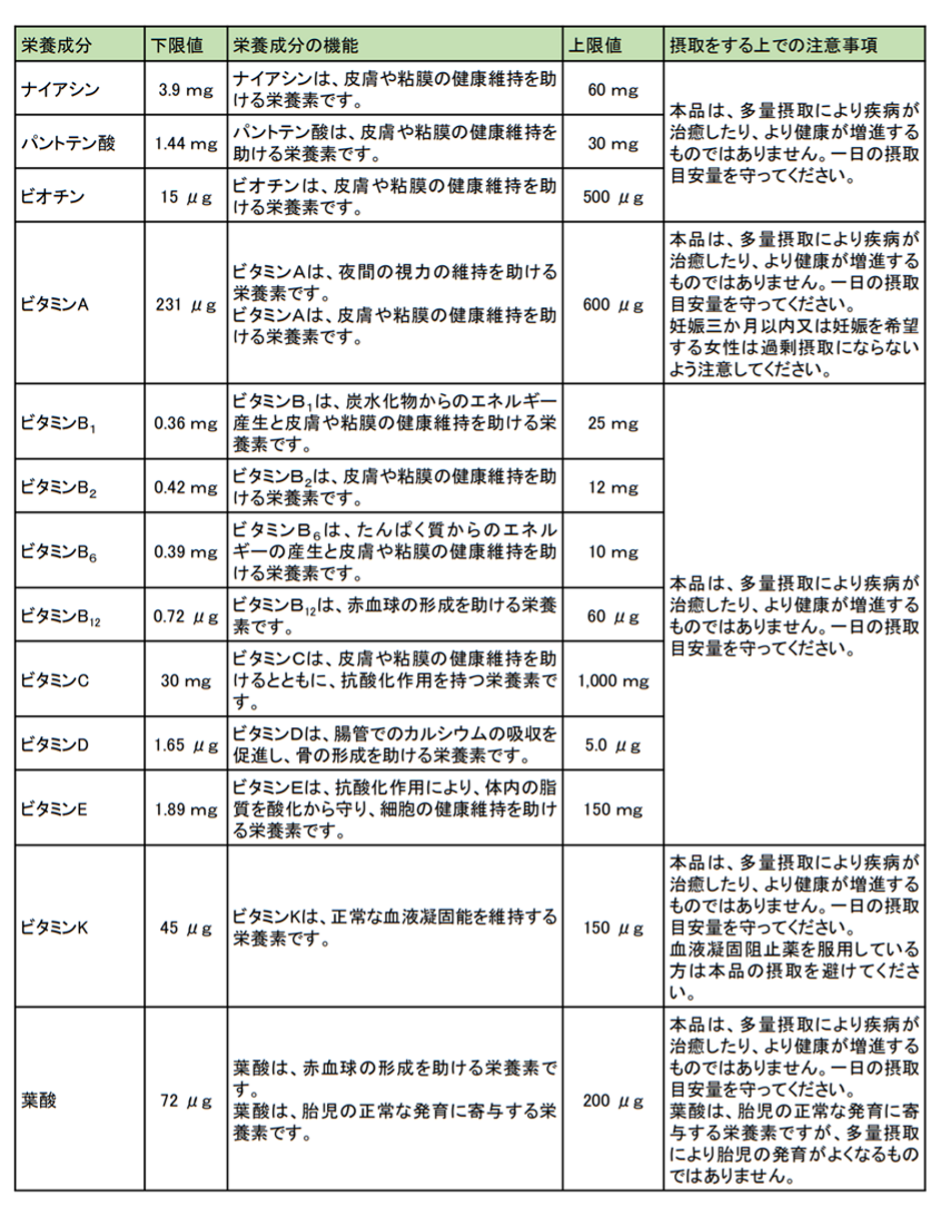

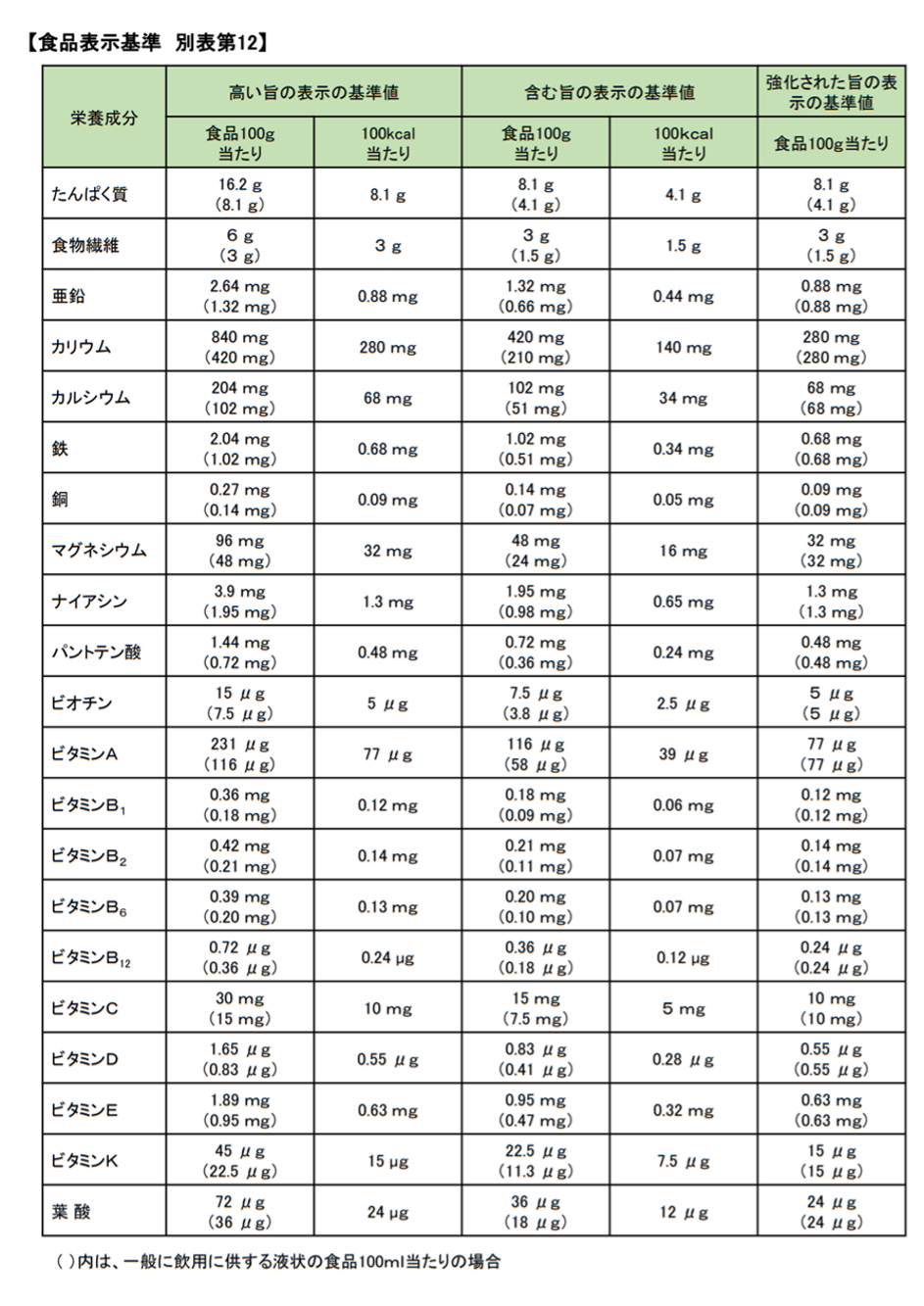

下記の表(別表第11)の栄養成分において1日当たりの摂取目安量が基準以上の栄養成分が含まれている場合に、その栄養の機能性を記載する事ができます。その栄養成分の一覧表です。

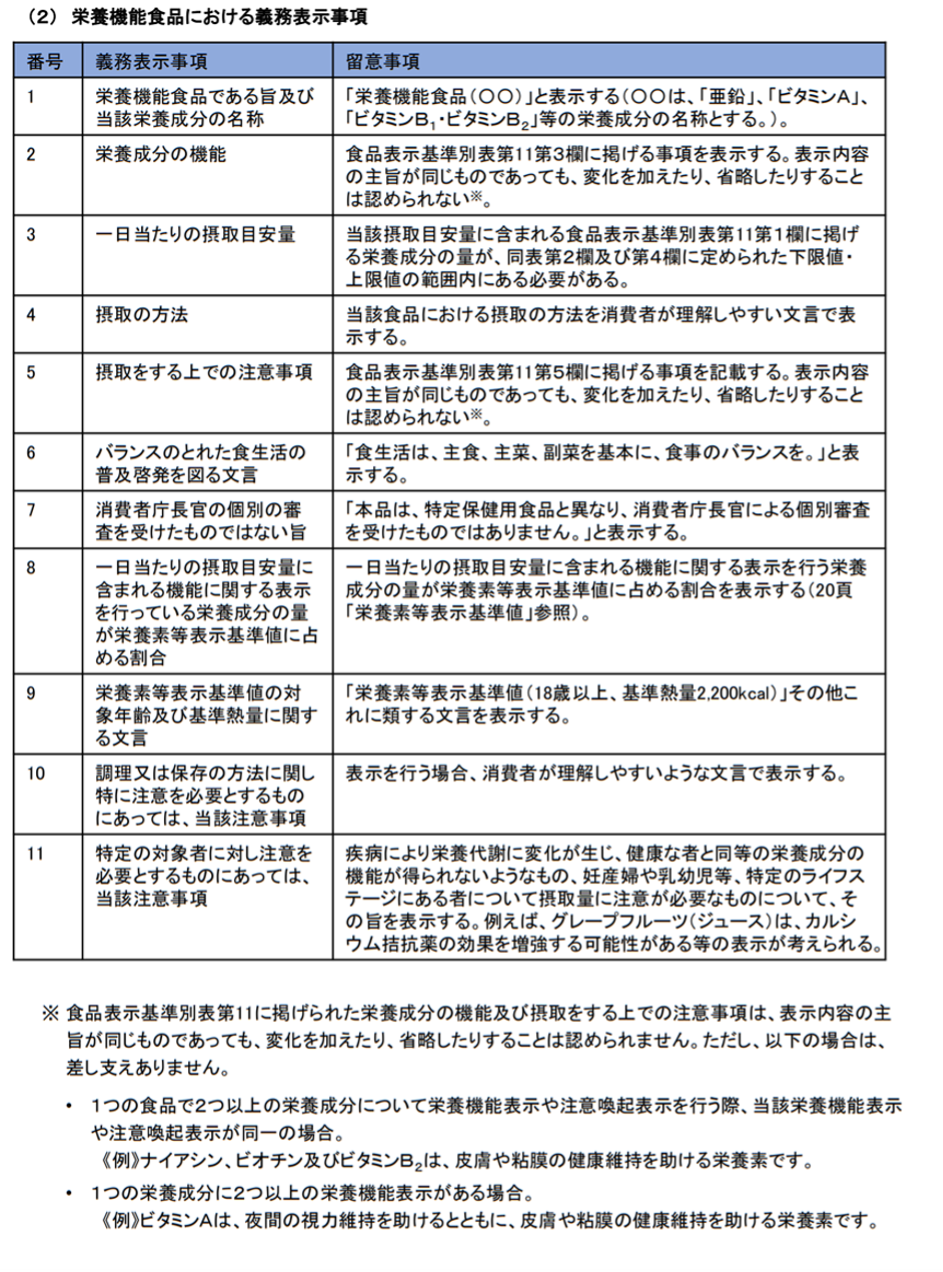

加えて、通常の一括表示内容の上に栄養機能食品として追加の項目の表示が義務となります。

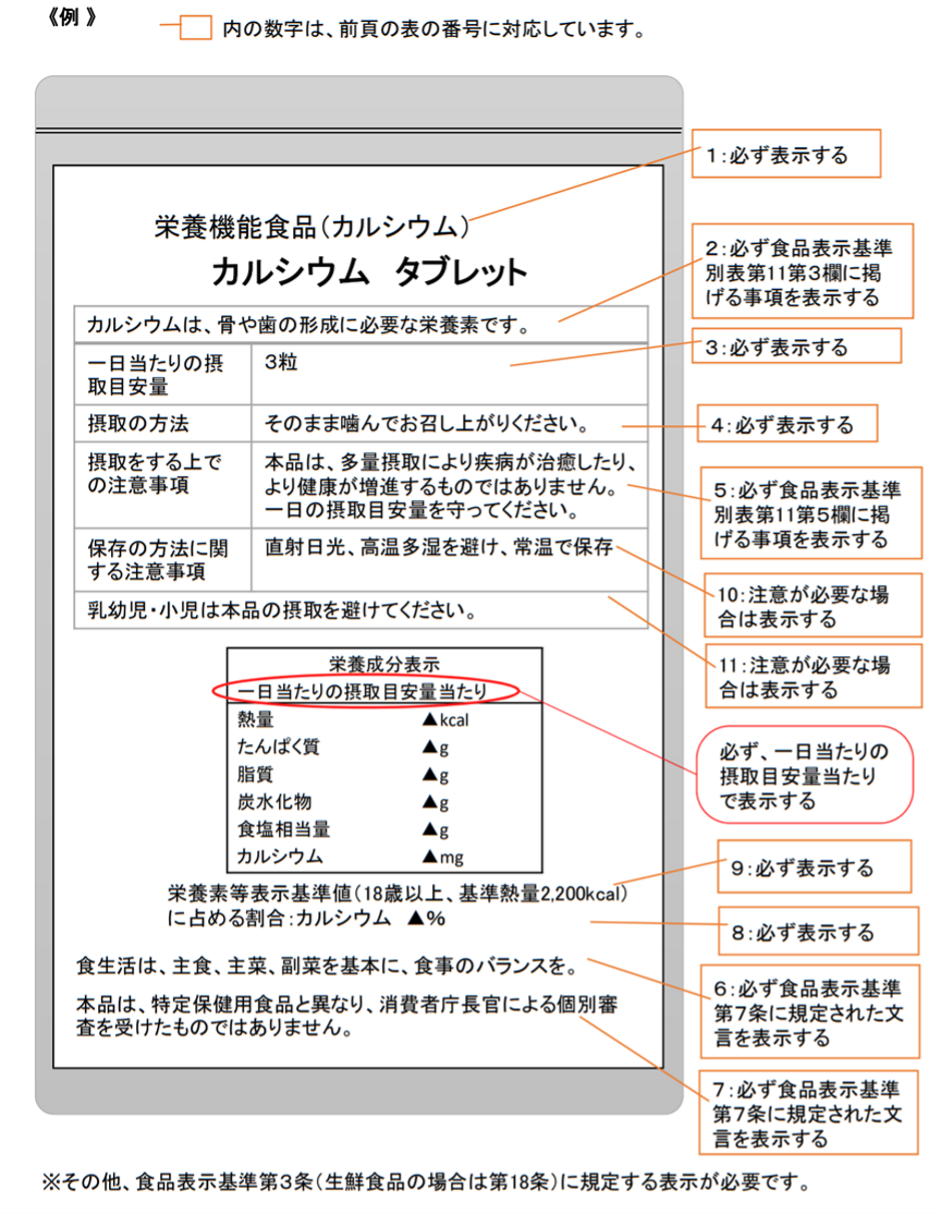

これらを反映した表示例です。

栄養機能食品に該当する成分量に関して一日の摂取量の割合を記載しなければなりません。栄養機能商品の栄養成分表の含有量に( )の中にその%を書きます。『(50)』の場合は1日の摂取目安の50%になります。100%に相当する分の数値は別表第10にまとめられています。

次に栄養機能食品に関しての注意点についてです。

A:強調しない栄養成分(タンパク、脂質、食塩相当量など)も分析値でなければならない。

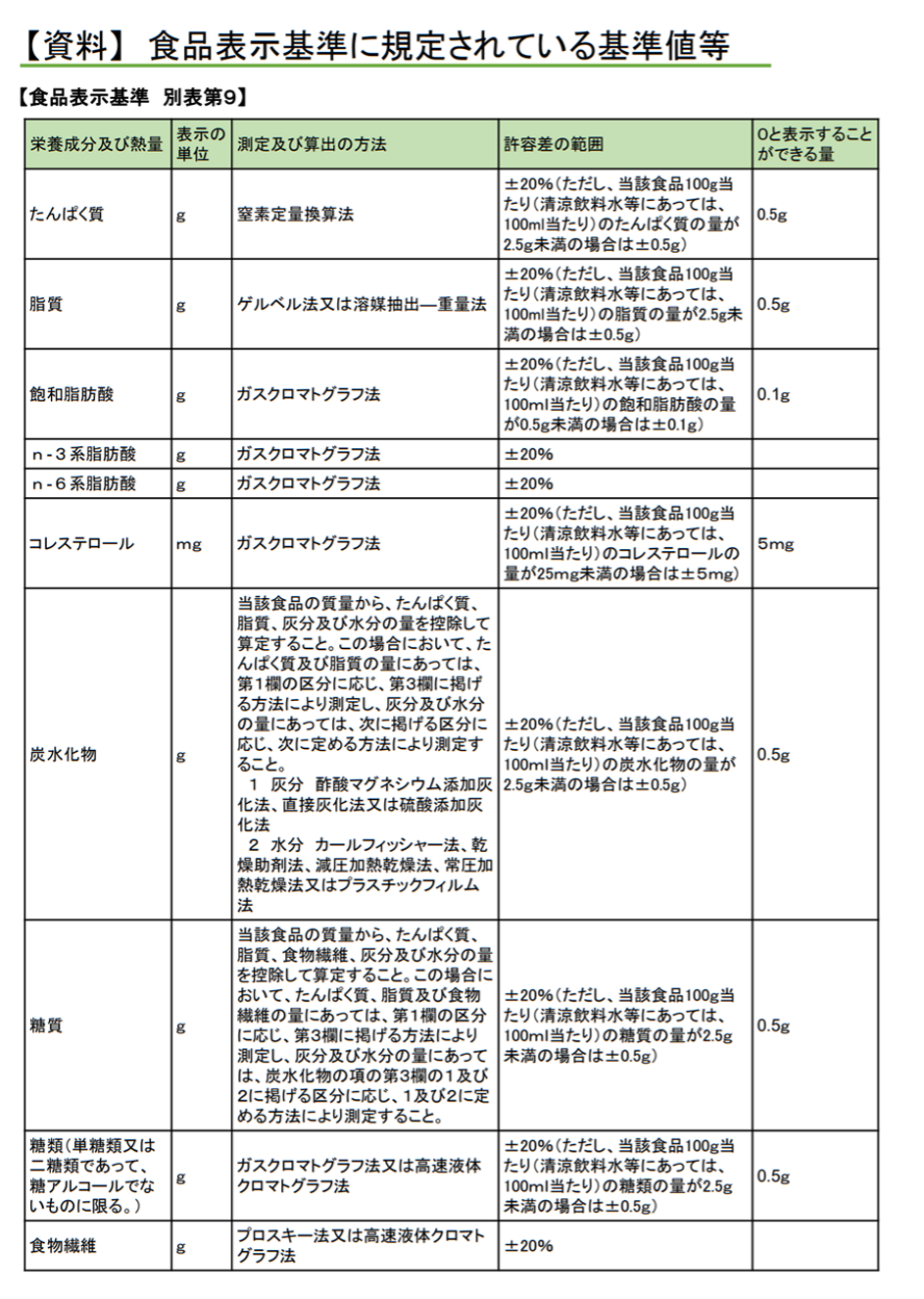

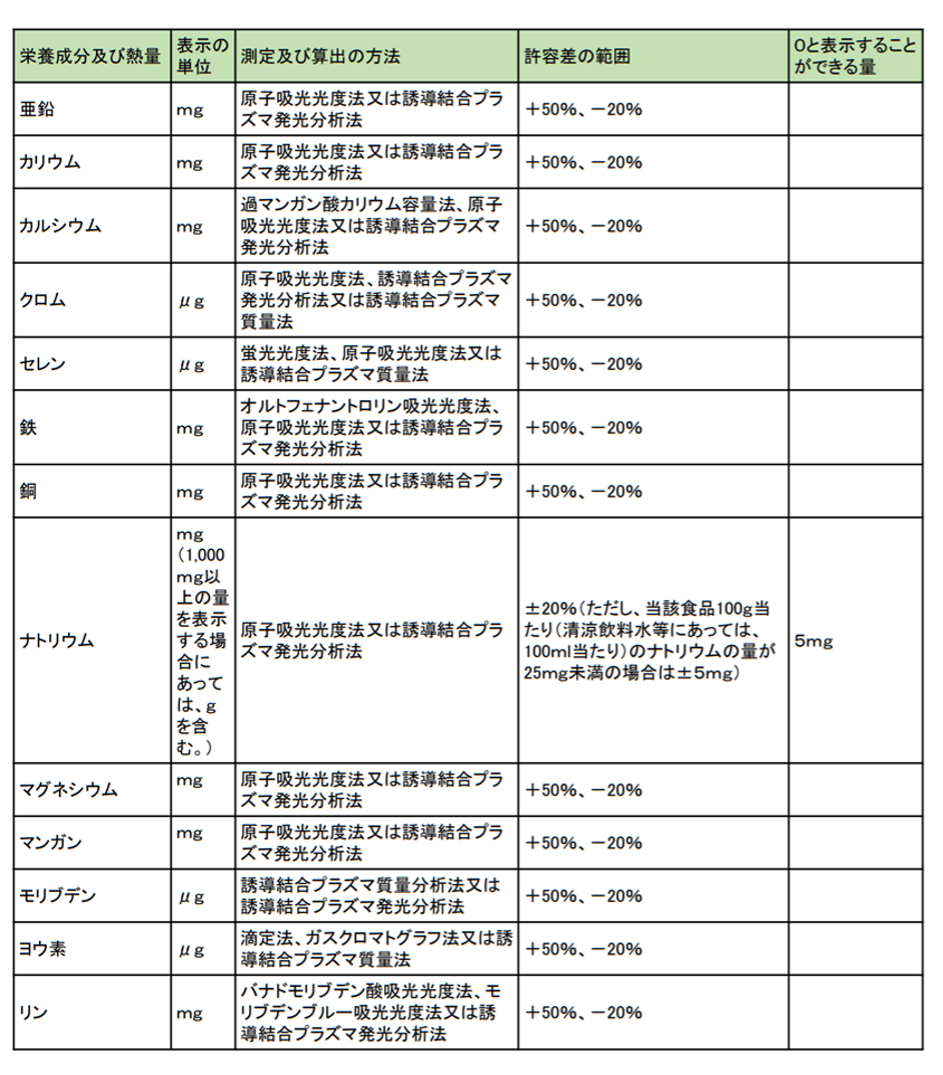

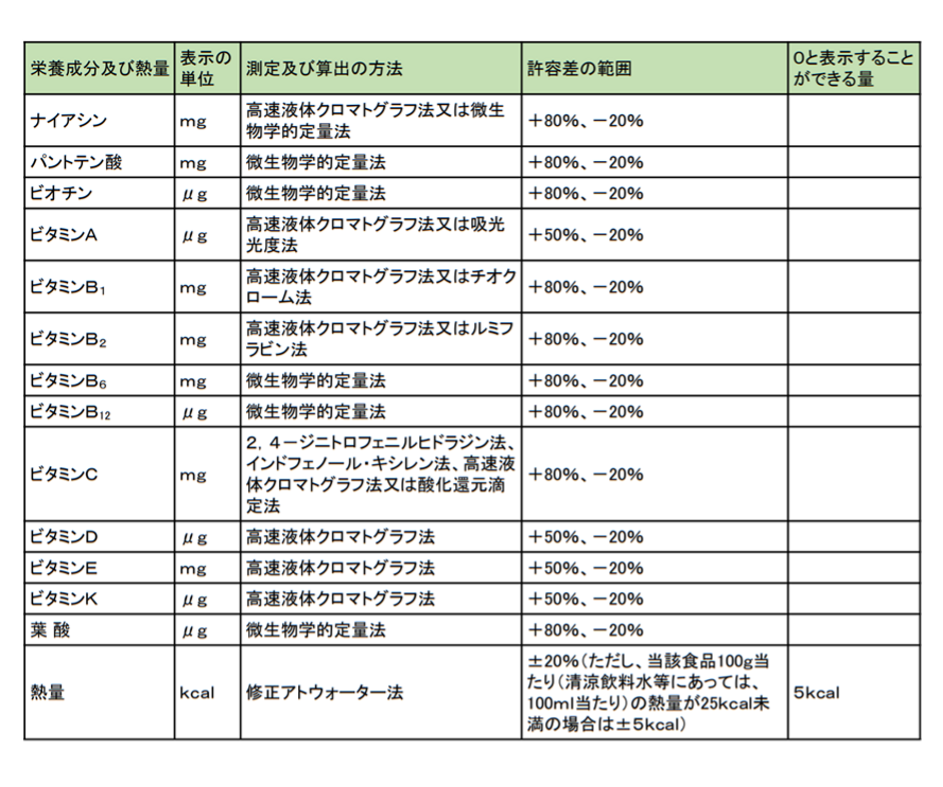

B:栄養機能表示する成分の含有量は別表第9の分析法で求めなければならない

C:栄養成分の機能は決められた文言を編集せず記載しなければならない

D:上限値を超えてはならず、注意書きも編集せず記載しなければならない

栄養機能食品は届出が不要で有る反面、販売後に表示の不備が有った場合は修正の必要が出てきますので初めて販売される方は管轄の保健所にチェックを受けることをお勧めします。表示の相談は親切に見てくださるので恐れなくても大丈夫です。

現在販売されている素材や商品に、別表11の成分が豊富に含まれている商品で、他社商品と埋もれてしまって差別化できない。とお悩みの方は栄養機能表示をご検討ください。アカネサスのチームでサポートいたします。

栄養強調表示

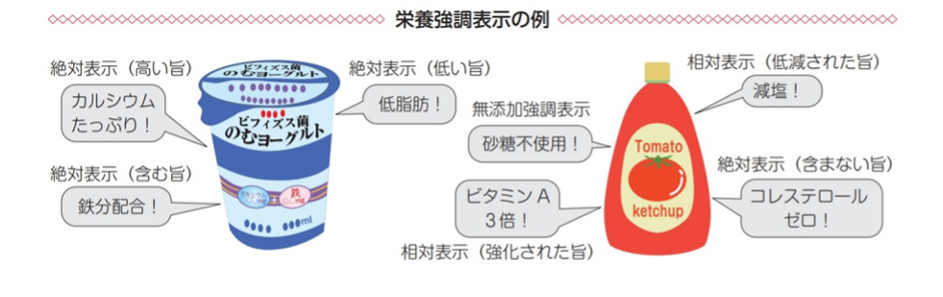

機能性表示食品の他に食品の機能性を間接的に表現する方法として「栄養強調表示」を行う事ができます。「●はじめに」で書きましたように、ポリフェノールやカテキン、EPA、DHAのように、消費者が栄養成分に機能性が有ることが深く知れ渡っている栄養成分を、成分分析を行った上でパッケージに強調することで差別化を図ることが可能です。繰り返しますが、機能性が明らかで、その含有量が十分であってもパッケージに機能性を安易に記載してはいけません。あくまで栄養成分とその含有量の表示だけとなります。

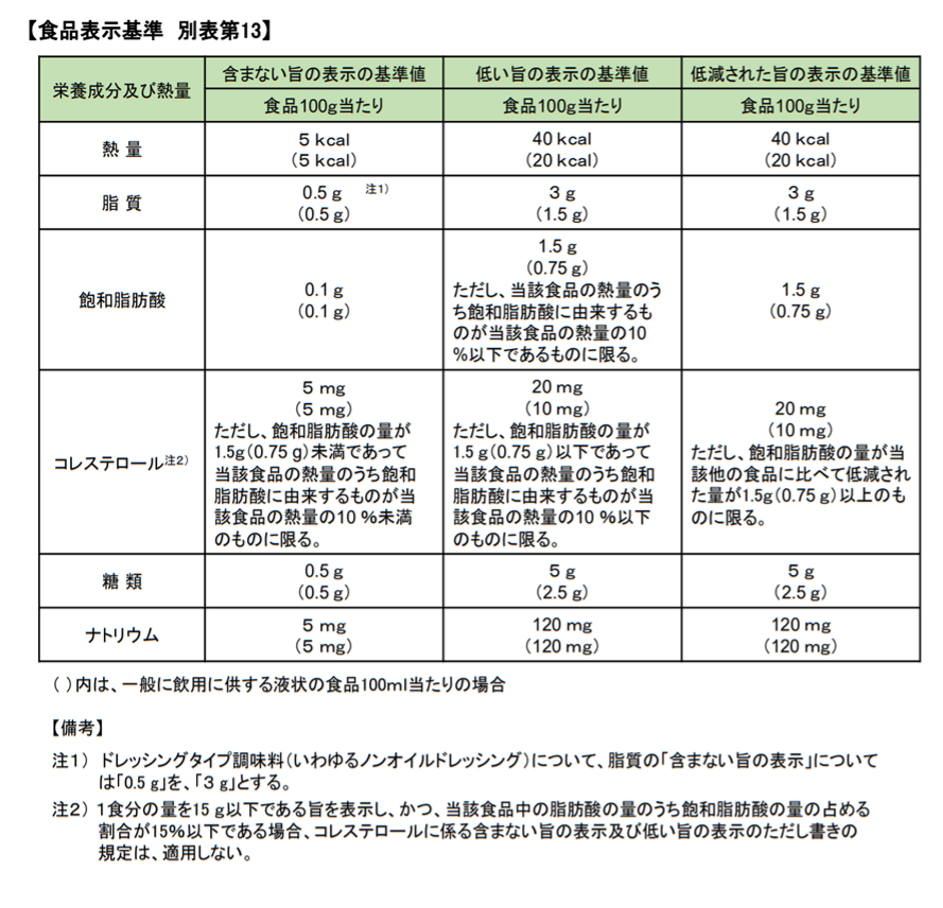

栄養強調表示は成分名の他に、「高たんぱく」「○○含有」「○○配合」の様に含有している訴求や「ノンシュガー」「ローカロリー」「減塩」「○○%低減」のように取りすぎると健康を損ねてしまうものが低いことを訴求するときも、この栄養強調表示のガイドラインに準じなければなりません。メーカーから仕入れて小売業が店頭で勝手に「ビタミンC豊富!」とポップで記載するのもNGとなります。

栄養強調表示も複雑ですので、ここではポイントを押さえて説明します。

◆栄養強調表示に該当しない栄養表示

なんじゃそりゃ?と思われるかもしれませんが、この理解も必要です。「強調をしていない栄養表示」です。栄養名だけを記載するのは栄養強調表示に該当しません(商品名より大きかったり文字が一番大きかったり色で目立たせたりする場合はこの限りではないです)。これは栄養成分における分析の義務がなく、いわゆる栄養成分表を「この数値は目安です」「推定値」として理論値・計算値で表示する事が可能です。分析が不要のため小規模の事業者でも簡単に参入できるメリットがあります。また栄養強化としてマルチビタミン剤などを配合してパッケージに多くの栄養成分を記載しているような栄養補給型の商品において、原料の切替えを頻繁に行う事が多い会社ではその都度、表示している多くの栄養成分の分析が必要でありコストを抑えるために栄養強調表示ににせず、栄養名の「栄養表示」だけにするケースも有ります。

栄養成分が含まれていても十分にその含有量がない場合は(炭酸飲料に「タンパク質」と記載するような)消費者に誤解を与えて購入させることになり景品表示法に抵触しますので、少なくとも食材と含有量をネットや書籍などで調査の上で記載してください。

栄養強調表示

栄養成分+文言が付くと栄養強調表示となります。

「栄養成分表示は計算値でいいや~」と思っていて、パッケージ裏面の一括表示横にある商品の説明文に「配合」・「含有」・「補給」の文字が入ると栄養強調表示になりますので気を付けて下さい。

栄養強調表示をする場合、別表第9に記載された成分は指定された方法で分析しなければなりません。

含む旨、高い旨、少ない旨、含まない旨を記載する場合に基準が有ります。「配合」「含有」「補給」等のアピール文は含む旨、「豊富」「たっぷり」等は高い旨の基準に該当しますので注意が必要です。

栄養強調表示には他にも注意する点が有るのですがポイントをまとめます。

A: 強調しない栄養成分(タンパク、脂質など)も分析値でなければならない。

B:別表第9の成分を強調表示する場合はこの表の分析法でなければならない

C:含む旨、高い旨、低い旨、含まない旨の表現には基準が有る。

D:別表第9にある成分は栄養成分表枠内に記載し、無いものは枠外近傍に記載する。

E:成分名と含有量を記載できるが直接的な機能性は書けない。

栄養強調表示はアルコール含有飲料や高ナトリウム、糖分を過剰に摂取させる食品は対象外となっています。嗜好品に栄養強調表示を行う場合は慎重に検討してください。

●おわりに

今回は不適切な表示に関して食品表示法の観点でお話ししました。パッケージやポップ、ホームページに手続きや定められた表示を行なわず機能性を表示しますと食品表示法のみならず薬機法、景品表示法違反になるケースが有ります。インフルエンサーなど直接関係ない人が違反をしてアピールした時も製造者・販売者がペナルティを受けるケースも有りますので、注意してください。スーパーやお土産販売店でパッケージを見ると不適切な表示も見かけます。(それを探して遊んでます:笑)

次回は「脂肪燃焼」「血液サラサラ」など薬事法、景品表示法NGな「文字」や表示方法についてお話します。

この機会に皆さんの商品のパッケージやホームページを見直す機会になれば幸いです。

この記事を書いた人

山本 宗幸20年にわたり中規模食品会社で商品開発、事業開発、製造技術、生産性向上の業務を行ってきました。「技術で食と人を豊かにしたい」をミッションに活動しています。

今週のピックアップ記事

Pick Articles

海外進出

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販路開拓

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販売促進

2024-08-01

竹内 涼太

バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役

販売促進

2024-08-01

竹内 涼太

バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役