専門家コラム

column

難しくない!?新商品の一括表示の作成について(前編)

●はじめに

加工食品を販売する場合には商品へ原料やアレルギー、保管方法、栄養成分を記載したラベルである「一括表示」を貼り付けなければなりません。小規模の店舗や飲食店において対面で販売する際には不要です。しかしECサイトやスーパー、おみやげ物の売り場で販売する場合には一括表示が必要になります。一括表示に関する法律や業界規約は複雑かつ広範囲です。既存品の姉妹品程度であれば置き換えて作成する事も可能ですが、包装形態、流通温度、新しい商品では頭を悩ますことも少なくありません。

新商品開発には一括表示の作成は必須の業務で有り、今回は表示の作成に関して参考になる情報をご紹介しようと思います。パソコンによる作業がメインですので苦手な人も多いかもしれません。ツボを押さえて頂きパソコンで計算(エクセル)が得意な方にお願いして作成してもらっても良いと思います。

前編では一括表示作成までについて簡単な流れとポイントについて、後編では一括表示が作成できた後の作業などについて述べたいと思います。

●一括表示作成の事前準備

一括表示を作成するにあたって、事前に準備しておくものがいくつかあります。

①レシピ(配合率100%で計算したもの)

②使用した原料の規格書(仕様書)

③製造工程

①レシピ

試作した際に「大さじ1」や「1/2カップ」でレシピを組まれているかもしれません。これを重量に換算し、仕上がったものを100%として配合率(%)を求めます。水より軽いアルコールや小麦粉などは同じ「1杯」でも軽く、塩、しょうゆの様にずっと重たいものが有ります。これを同じ重量にそろえる必要が有ります。

②使用している原料の規格書

原料の仕入れ先から原料の規格書(配合率、栄養成分など情報が記載されたもの)を取り寄せます。皆さんの会社がある程度大きい規模で有れば自社フォームを作成してこれに記載してもらいます。超大手さんの場合は作成してもらえない場合も有ります。自社フォームの作成の依頼は、最初は手間がかかりますが、多くの新商品の表示を作成する際に必要な情報が集めやすく後の計算や作業がスピードアップしミスも減り楽になります。ISO22000で規格に関する情報更新も規定されていますが、一度メーカーに作成してもらえれば変更点だけ修正してもらえばよいので効率的になります。

この規格書に記載された原材料の配合や添加物、アレルギー、栄養成分の情報を一括表示の作成に使用します。これから初めて一括表示を作ろうとされる場合は仕入れ先に「メーカーの会社のフォームで規格書をください。」とお願いすればすぐに手に入ります。

③製造工程図

製造工程も表示の作成に必要になります。料理を作っている間に水分の揮発や揚げ物の吸油の様に重量が変化するので記録します。この重量の変化が栄養成分表に影響してきますので、どの工程で増える、減る、を明確にしておきます。工程によっては食品の法律上の分類が変わるため明確にしておく必要が有ります。

●大手企業のレイアウトに落とし込む

食品の一括表示には食品表示法、健康増進法、日本農林規格等に関する法律、計量法、容器包装リサイクル法、景品法、薬機法、トレーサビリティー関連法、など体が痒くなるほど複雑な法律が絡み合っていてすべてを理解するのは不可能(少なくとも私にとっては…)です。そこで、大手企業や他社先行品の一括表示に自社商品を当てはめて作成するのが一番の近道です。

商品開発を行うにあたり、皆さんベンチマークや類似品、ライバル品を取り寄せて味や重量、価格などの比較を行っていると思います。その際に表面、裏面にどのような文言、表を写真で撮影しておきます。それを丁寧に見比べて共通するものをもれなく記載します。

一括表示の作成には原料、加工の方法、流通販売状態によって記載しなければならない情報が変わってきます。パスタソースで例を出しますと冷蔵販売であれば一般的な加工品のラベルで対応可能ですが保管温度が-18℃以下の場合は「冷凍食品」としての表示項目が必要になり、レトルトしたパウチ形態であれば一括表示の中に「殺菌方法」の枠を作り「気密容器に密封し、加圧加熱殺菌」と記載しなければなりません。

また、冷凍した場合では「冷凍食品製造業」「複合型冷凍食品製造業」の、レトルトには「密封包装食品製造業」の営業許可を保健所からもらわなければなりません。

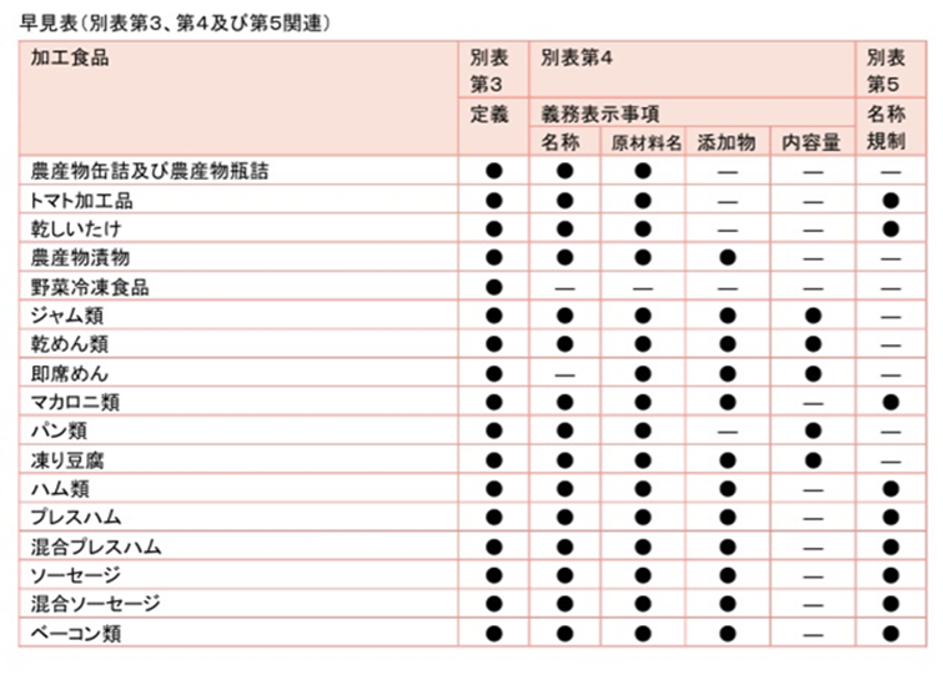

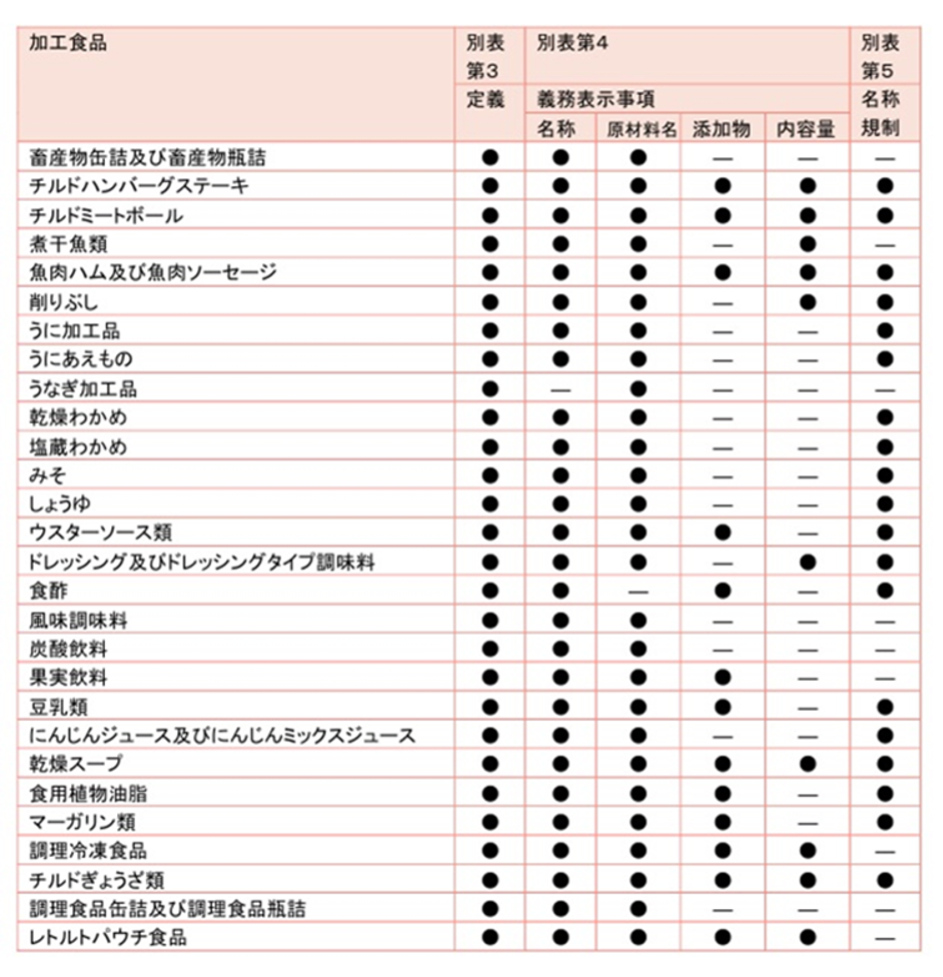

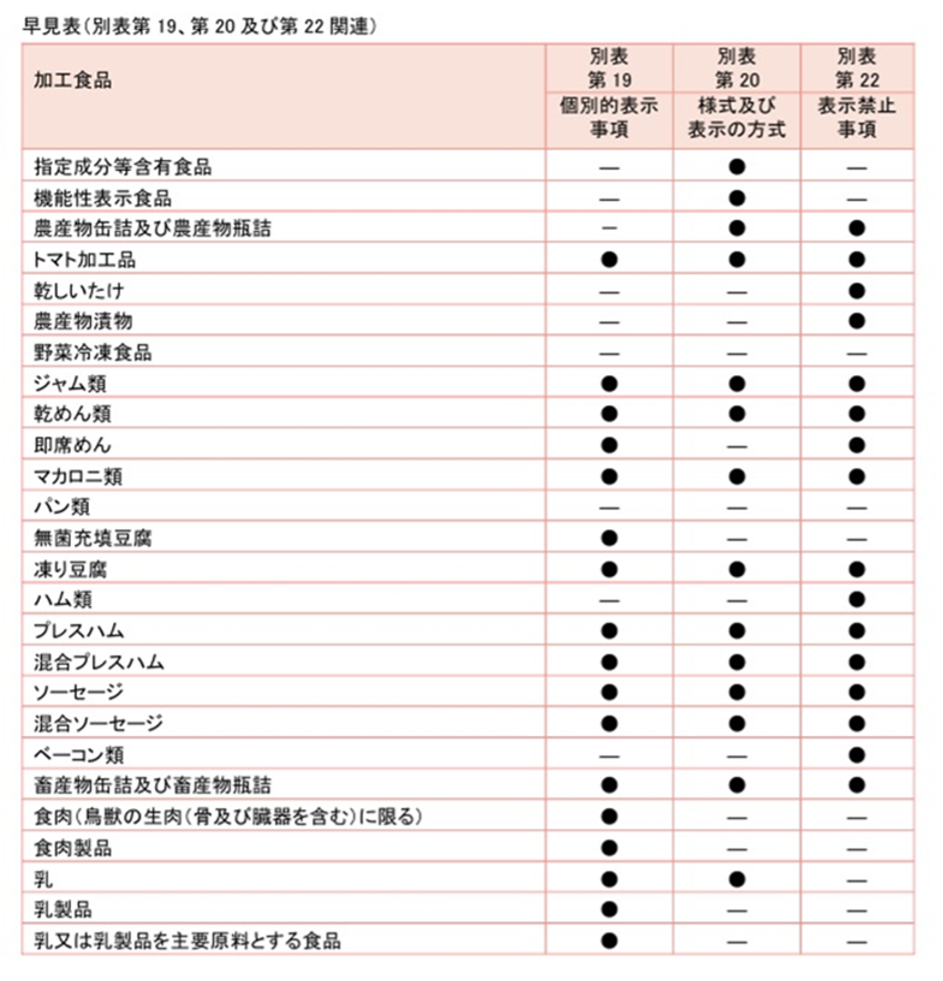

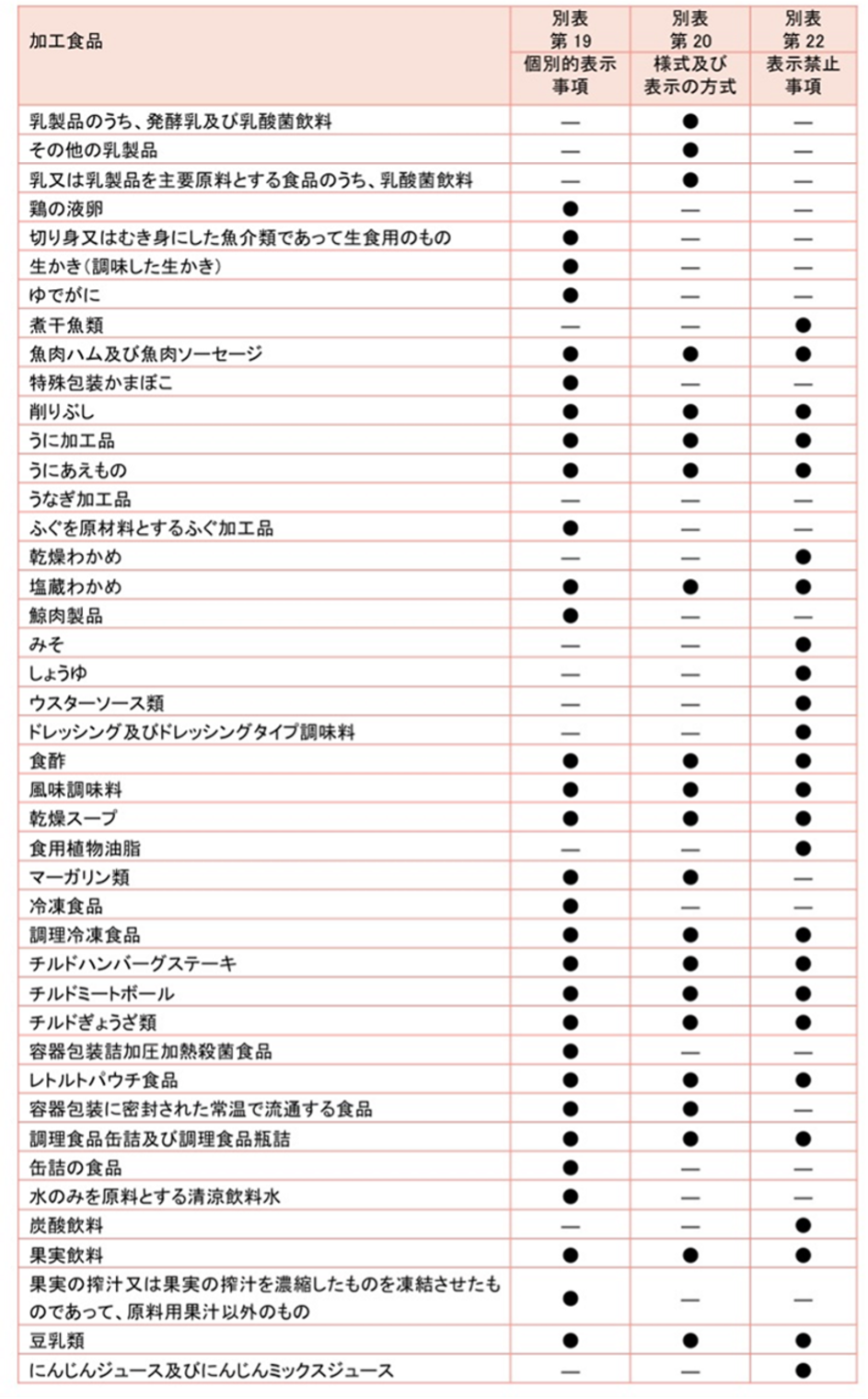

基本的な一括表示に別途、固有の内容を記載する必要のある食品を一覧にした表です。

●栄養成分表示の作成

一括表示が必要な食品は栄養成分表も必要になります。表示するものはエネルギー(熱量)、タンパク質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5項目になります(「へ{え}たしたな」で覚えてください)。この数値は分析値と計算値が有ります。項目の順番を変えて表示してはいけません。分析値は1.5万円~2万円前後で測定できますので計算が不慣れな方、体制ができていない場合はこちらをお勧めします。

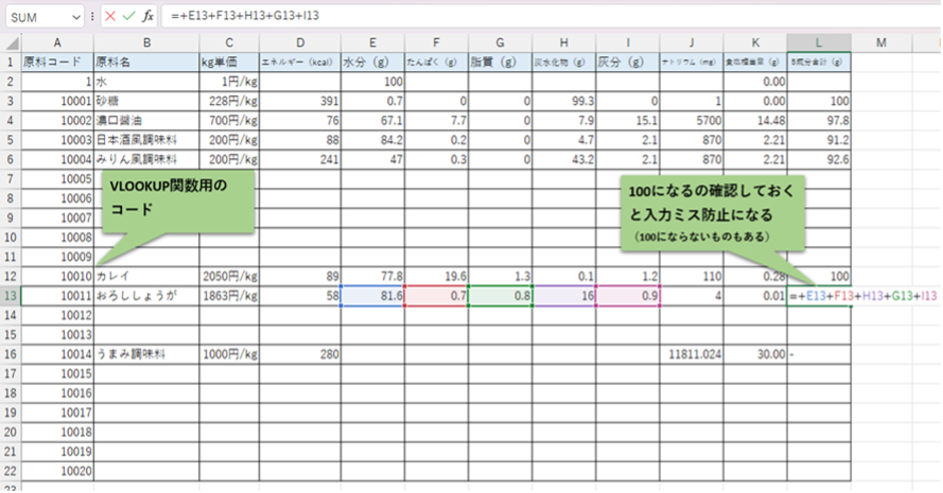

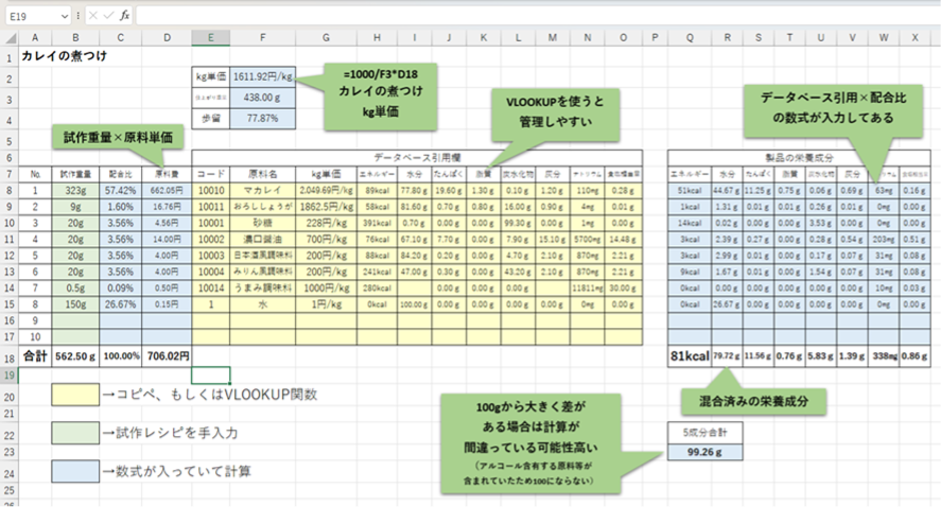

計算値はお金が不要ですが作業の手間がかかります。エクセルに各原料の栄養成分の一覧表を作成します。それにレシピの配合率(%)をかけて計算していきます。

各原料の栄養成分はメーカーから取り寄せた規格書か、生鮮品や規格書が手に入らない場合は文部科学省の「食品成分データベース」から引用します。こちらはエクセル形式でもダウンロード可能ですので検索や自社用フォームのエクセルにコピペしやすいです。

新商品の開発作業では原料費の計算が必須だと思います。この時も原料単価×配合率ですので、この栄養成分表に原料単価を一緒にしておくと効率的な作業が可能になります。

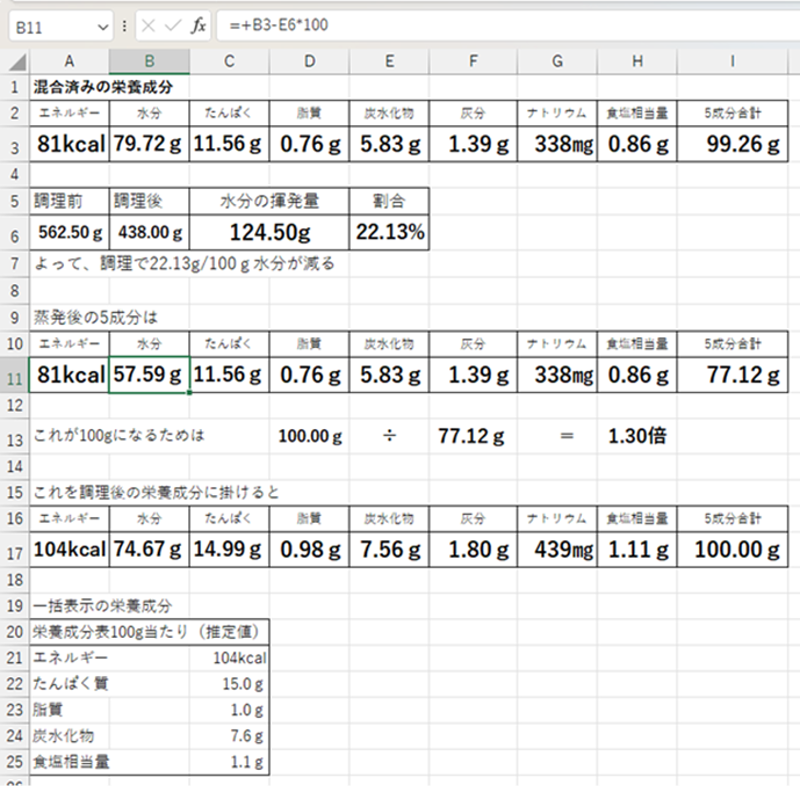

エクセルでの計算の一例です。

データベース一覧

原料費・栄養成分の計算

揮発した水分を考慮して最終状態の栄養成分を計算

揚げ物ですと、さらに吸油率も出てきます。たれを廃棄した場合や漬け込んで味がしみ込んだ場合もテーブルで試作した際の重量を元に計算して求めます。そのためにも製造工程表でどのような重量の変化が有ったのかの記録も重要になります。

●原材料の欄を作成

一括表示の中で原材料はアレルギーや添加物を記載する場所(分けて表示するのも可能です。スペースの問題で一緒に記載しているケースも多いです。)です。ここの記載漏れは即製品回収に繋がりかねない危険な所です。特にアレルギーの特定原材料の記載漏れに関してはたちまち製品回収となりますので、原料の規格書から表示の記載、版下作成、実運用で間違いがないか複数人でチェックしてください。

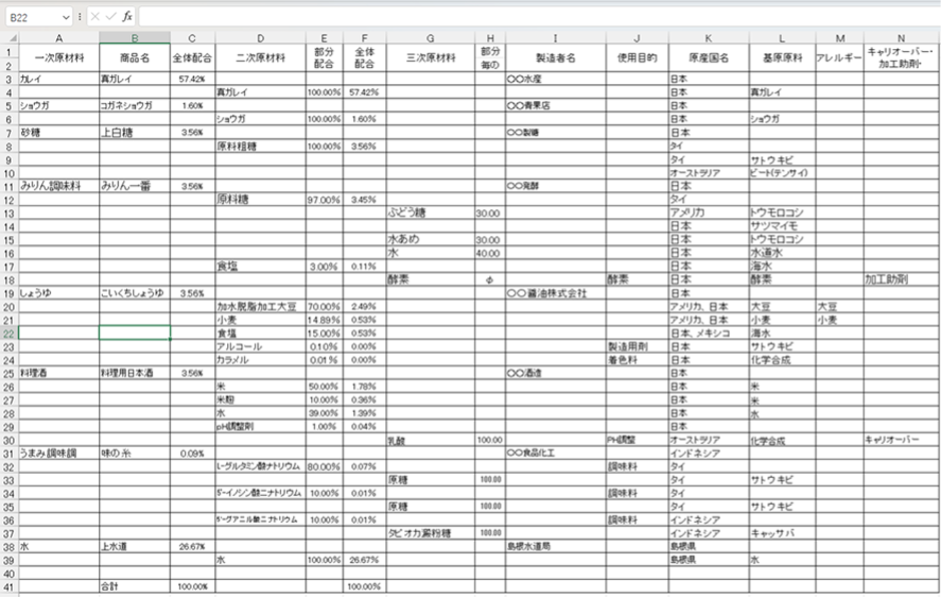

メーカーから手に入れた規格書を自社の原材料表示作成のシートに転記します。

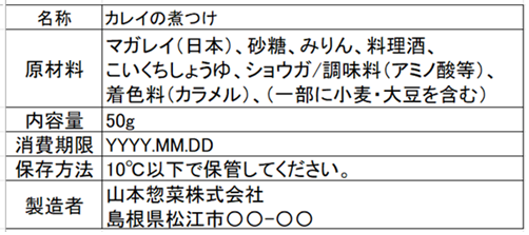

先のカレイの煮つけを例に、エクセルで作成しているところの一例です。

ここでも、配合率が一次、二次配合とも100.00%になっているかを確認し、原料・添加物の転記漏れがないか、特にアレルギーの転記漏れがないか、作成担当者と別の人が確認して下さい。これで一括表示を作成するための情報がそろいました。ここからの一括表示の作成の手順です。

①食品原料と添加物に分ける

②食品原料の複合原料が5%以上含まれるものは内訳を表示

③添加物の中で最終的に効果がないものか検討する

(ここで醤油のアルコールは日持ち向上と考えられ、濃度が少なく効果を発しないと判断しキャリーオーバーとします)

④食品原料、添加物でそれぞれ多い順番に並べる

(添加物に含まれる賦形剤(食品素材)において、塩など味に影響するものが含まれている場合は食品として扱い計算して表示する)

⑤五感に影響する調味料(「味」の名前が付く添加物)、着色料、香料は必ず記載する

⑥用途名併記の添加物を明確にする

〈着色料、甘味料、発色剤、保存料、防カビ剤(防ばい剤)、漂白剤、増粘剤(安定剤・ゲル化剤・糊料)、酸化防止剤〉

⑦アレルギーの漏れがないか確認する

(小麦・乳成分・卵・カニ・エビ・クルミ・落花生・ソバ)

(それに準ずるアーモンド、アワビ、イカ、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ゴマ、鮭、サバ、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、モモ、ヤマイモ、リンゴ、ゼラチン)

※2024年3月28日付で「まつたけ」削除、「マカダミアナッツ」を追加

⑧使用する原材料の一括表示の画像を全て見て再度、アレルギーの漏れがないか確認する(判断できれば添加物の漏れも)

もっと細かい注意点が有りますが①~⑧これらの作業により一括表示の原材料と、あわせて必要な他の項目も作成しました。これで皆さんがよく見かける一括表示ができあがりました。

表示作成の作業において表示作成用の自社フォームなどに転記する時はヒューマンエラーが起こりやすいところになります。作業のチェックリストを作り、作成者が作業の区切りごとにチェックを行います。そして複数の人で確認します。

何度もくどいですが、アレルギーの記載漏れは即回収になります。新商品の一括表示を作成したあと、さらに使用するすべての原料の一括表示ラベルの実物、または画像を見てアレルギーの漏れがないか確認します。メーカー側の規格書のアレルギーの記載漏れ、表示作成作業の転記漏れ、エクセルの参照漏れ、印刷までのやり取りの情報漏れなどで情報が欠落している可能性が有ります。

実際に私も使用原料の現物のラベル画像の確認でアレルギーの記載漏れを見つけたことが有ります。

●おわりに

ここまで一括表示のラベルを作るまでの作業の流れとポイントを簡単(?)にご紹介しました。一括表示の作成にはチェックリストを作るとミスを大きく低減できます。一括表示の作成はインプットからアウトプットまで連続しているため、最初のミスが最後の結果を左右します。そのため、各工程や担当者が変わったらチェックリストで誤りがないか確認しましょう。

担当者の力量が低い場合は作成したものを確認するのではなく、2人の担当者がそれぞれ別々に作成して出来上がったものを並べて比較して異なるところを探します。時間が多くかかりますが、間違ったもののチェックは見落とす可能性は結構高いと考えています。二つが出来上がったものが同じであればヒューマンエラーによるミスはまずないものと判断して良いでしょう。

確認作業は正味作業(正味作業の意味については、トヨタ生産方式の手法を用いて食品製造業の生産性を向上させる:前編の「加工のムダ」をご参照ください)となります。必ず時間をかけて確認を行ってください。作成作業はエクセルの有効活用や力量が向上することでスピードを上げることが可能です。

後編では一括表示が作成できた後の作業や運用について述べたいと思います。

この記事を書いた人

山本 宗幸20年にわたり中規模食品会社で商品開発、事業開発、製造技術、生産性向上の業務を行ってきました。「技術で食と人を豊かにしたい」をミッションに活動しています。

今週のピックアップ記事

Pick Articles

海外進出

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販路開拓

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販売促進

2024-08-01

竹内 涼太

バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役

販売促進

2024-08-01

竹内 涼太

バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役