専門家コラム

column

難しくない!?新商品の一括表示の作成について(後編)

●はじめに

加工食品を密封し他の場所で販売する場合は一括表示の作成が必要になります。一方で一括表示の作成は法律が複雑に絡み合い、非常に難しく熟練した人でも、ちょっとした不注意でアレルギー記載漏れなどで回収に繋がることも有ります。一括表示が作成できてもまだまだ気は抜けません。パッケージの印字内容や日々の表示の管理・運営もミスが起きるとたちまち回収に繋がります。

前編では新商品の一括表示の作成までの流れを述べましたが、後編ではその後の作業や表示の管理についてご紹介したいと思います。

●パッケージ案の作成

一括表示の作成ができたら大手企業や他社先行品のパッケージを参考にして実際に印字する文言案を作成します。一括表示の他にも調理方法や取り扱いの注意、商品特徴、セールスコピーなどを記載する必要が有ります。これらも景品表示法、薬機法、食品表示法の注意点(詳細は「そのパッケージは大丈夫?薬機法と景品表示法からのポイント(前編・後編)」を参照ください)が有ります。これもOK・NGを判断するのは難しいところが有ります。大手企業の場合であればある程度チェックされているはず(たまに摘発も有りますが…)なので、こちらを参考に案を作成します。

売上向上のために強調するアピール文(栄養効果や機能性など)が大手企業で表示されてないのは「していない」のではなくて「することができない」と考えておいた方が無難です。

●レシピ、製造工程図、作成したパッケージ案、流通包装形態案の写真をもって保健所へGO!

パッケージ案、レシピ、実物(または写真)等の資料を持込み最寄りの保健所に確認を依頼します。前編の内容を踏まえて、これまでの作業の流れをまとめますと、

レシピ&製造工程法作成→原料の規格書を取寄せ→原料費&栄養成分計算→原材料欄作成→大手ベンチマーク品にならって記載→保健所に相談→一括表示確定→パッケージ版下(デザイン)作成→パッケージ入荷→印字確認→実際に使用…となります。

保健所への相談にあたり最も注意したいのは、そのタイミングです。キッチンでレシピと工程が確定した時点で、直ちに一括表示案を作成しすぐに保健所へ確認を依頼します。私の聞いた話です。新製品を作りパッケージまで作成した後、保健所に確認をお願いしたら一括表示の不備とその会社の保有している営業許可書では製造できない事が判明しました。新たな営業許可の申請を行い、訂正シールを貼って販売となりました。余計なラベルと貼り付けで、見栄えも悪くなり、工賃が掛かって大きなコスト高になった…という話を聞いたことが有ります。

保健所の方も販売後、ラベルの不備で回収指示を出したくないので、表示のチェックを嫌がることなく行ってもらえます。県のアンテナショップや百貨店のデパ地下などで販売する場合は納品前に「保健所に一括表示を確認しましたか?」という調査票がくる場合も有りますのであらかじめチェックしておくと良いです。

保健所の皆さんは丁寧に確認と指導をして頂きますが、丸投げはNGです。まずは自力で作成したものをチェックしてもらいます。不備があった場合は、自社の作業手順に不備を盛り込んで、次回に漏れが無いようにしていきます。保健所にチェックをお願いするにしても、自社でその準備&やり取りに時間に加えて、保健所でのチェックの時間が掛かります。完成度が高ければその時間も短く済みます。メイン商品群は自社で確認して作成できるようにしておかないと新商品の開発ペースが低下してしまいます。

●表示にまつわるこわ~い話

一括表示の作成からパッケージから製造開始までについてお話ししました。食品の一括表示、パッケージはその後の運用と管理も重要になります。

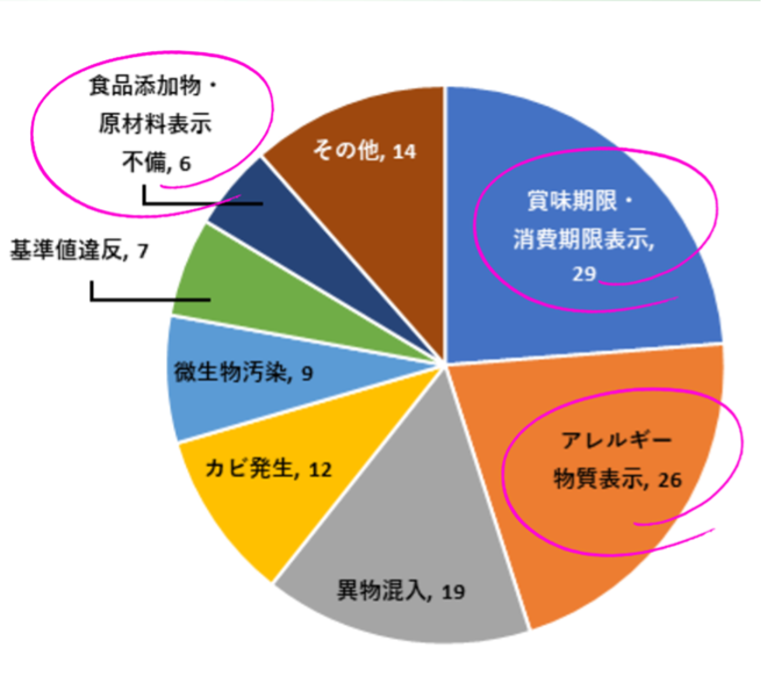

皆さんは食品の回収事例に関してどのようなケースが多いと思いますか?食中毒?異物混入でしょうか?正解は…

と、表示に関わる部分が最も多いです。期限表示に関してはサラリーマン時代の会社では部門、地位の異なる5人でチェックしていました。それでも年に数回は最終チェック者の品質管理責任者の所で不適切な記載(回収には至らないが)が有ったりしました。このように一括表示やパッケージに関する不適切な表示は新規作成時に関わらず、作成後の運用面での事故もあります。

現場での原料の取り違え、仕掛品の間違い、洗浄不良、ラベル間違いなど、日々の製造において結果的に不適切な表示になり回収に繋がる場合も有ります。私が見たり、経験した一括表示に関わる回収に繋がりかねない事例を紹介します。

①版下の古いデータと間違えた。

一括表示からパッケージ作成まで何度も修正が発生します。同じようなデータがパソコンの中にあり、取り違えて修正前を送ってしまいました。私の場合は他の担当者にもメールのCCが有り事なきを得ました。

②メーカーからの規格書の転記ミス、自社フォームの参照ずれ

私が犯したミスですが栄養成分のナトリウムを㎎とgを間違えました。11.8gと規格書にあり計算フォームで11800㎎と入力しなければならないものを、11.8㎎と記載し塩分の少ない表示を作りました。そのほか自社作成用エクセルのフォームに、取り寄せた原料規格書のアレルギーや添加物の転記漏れも経験しました。ヒューマンエラーは必ず起こるものとして、担当者で相互チェックを行います。一人で確認する場合は作成と確認作業にできるだけ時間をあけます。翌日以降に再度確認作業を行うとより効果的です。

③現場に渡すレシピの間違い

現場には3種類のカニエキスが有りました。一括表示自体に間違いは有りませんでした。小麦のアレルギーのないカニエキスを使用していましたが、現場に渡すレシピには小麦の入ったアレルギーのエキスがレシピになっていました。ガッツリ怒られました。同様に現場で間違ったカニエキスを使用してしまう可能性が有ることも十分に想像できますね。

④届いた新パッケージの確認をしなかった。

ある商品の新しいパッケージ(リニューアル品)が入荷しました。新しいパッケージで何度か製造した後にこのパッケージに間違いが有ることが判りました。原因はパッケージメーカーが①の古いバージョンを取り違えるというミスを犯し、修正前のデータで包材を作成しました。こちらに落ち度はないのですが、入荷した際にこちら側でチェックしていませんでした。パッケージメーカーとパッケージの卸さんが防寒着を着て保管してある冷凍庫に入り、震えながら箱を開梱し詰め替えの作業のために製品を取り出していました。正しいパッケージへの再包装は衛生的に行う必要が有るため自社社員が行いました。しかし工賃はこちらの確認がなかったという事でこちらが持ちました。

⑤中身とパッケージラベルの取り間違え

これは私の聞いた話ですがある大手さんのお話です。仮に中身はハンバーグとしましょう。チーズインハンバーグを作っている際に、パッケージ包材がなくなりました。そこで包材を補充しました。その際運悪くデミグラスハンバーグの袋と取り違えたのです!同じシリーズのパッケージでしたのでぱっと見は見分けがつかなかったのです。そこで300枚くらい中身と包装が異なるものが製造されて、各チェックをすり抜けて出荷されました。使用しているアレルギーが異なるため衛生・品位は全く問題ありませんが回収に至ったというものです。同様に逆に間違えているミスの恐れがあったため、問題のなかったチーズインハンバーグや他のシリーズのハンバーグも回収しました。商品ごとに色を変えた新しいパッケージに代わるまでその製品群は製造休止となりました。

⑥シールの貼り間違え

近所のスーパーでお昼ごはんにサバの塩焼き298円を購入しました。しかしそこには焼きそば298円のシールが貼ってありました。レジで購入してそのことを伝えると「同じ金額だから大丈夫ですよ(笑)」と回答が有りました。逆であれば小麦アレルギーが有るので大事故です。私もこのような経験は儲けものでしたので笑って終わりましたが、大きなトラブルに発展しかねません。ネタとしてSNSに投稿されたら大変なことになります。このように現場の運用や教育も重要になります。

●おわりに

この記事を読まれて「やっぱり食品表示は難しい!」と思われた方も多いかもしれませんね。基本的には①大手さんのパッケージをまねて作る ②必要な情報をもって保健所(専門家)へ相談に行く、です。

レシピ、製造工程、原料規格書の手配は表示作成に加えて、現場で取り間違え、管理ミスを防止する上でも欠かせないものになります。表示の作成は「習うより慣れろ」の部分がとても大きいです。逆に法律に詳しくなる必要も有りません。しかし専門家に丸投げですといつまでたっても表示が作成できるようになりませんし、表示を知ることで商品開発の「引き出しを広げる」ことにも役立ちます。演習付の表示作成講座も有りますので積極的に受講して新しい情報も入手していきましょう。

また、一括表示は作成した後の運用も重要です。場合によっては一発回収のケースとなり恐ろしいものです。この対策には現場・品質管理・商品開発とのしっかりとした連携が必要になります。日々のヒヤリハットを隠さずに「人を責めずに仕組みを責める」で再発防止策を構築しましょう。

この記事を書いた人

山本 宗幸20年にわたり中規模食品会社で商品開発、事業開発、製造技術、生産性向上の業務を行ってきました。「技術で食と人を豊かにしたい」をミッションに活動しています。

今週のピックアップ記事

Pick Articles

海外進出

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販路開拓

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販売促進

2024-08-01

竹内 涼太

バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役

販売促進

2024-08-01

竹内 涼太

バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役