専門家コラム

column

元食品SMバイヤーから視た 「売れる商品」「売れない商品」前編

Ⅰ.はじめに

初めまして、中小企業診断士の竹内です。百貨店の外商を役8年、組合形式の食品SM経営を約16年、その後M&Aにて中堅SMチェーンに店舗を売却し、現在は中小企業診断士としてマーケティングを軸に事業者様の経営サポートをしています。

この記事を読んでいただきたいのは、小規模・中小の食品メーカーの商品開発担当者で、食品SMやGMSと直接取引をしたいと考えている方々です。小規模・中小の食品メーカー様に限定しているのは、大規模食品メーカー様には、この記事ではあまりお役に立てませんし、自前のマーケティング部をお持ちの会社が多いはずだからです。あしからずご了承ください。

私自身、食品SMの経営者兼バイヤーとして様々な食品メーカー様や問屋様、生産者の方とお付き合いしてきた経験と、他の食品SMバイヤーやGMSバイヤー、百貨店バイヤーからお聞きしたお話から、皆様の今後の商品開発に少しでもお役に立てる情報をご提供できれば幸いです。短い間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

Ⅱ.食品製造業の現状

1. 食品製造業の経営動向

① 売上高などの推移

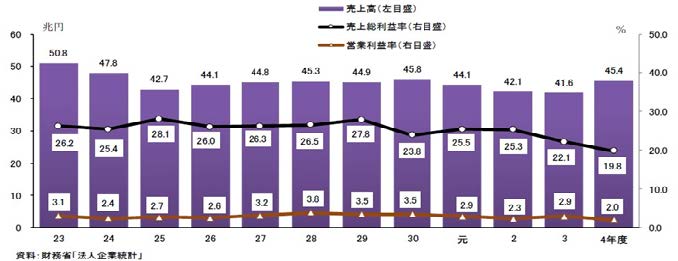

下グラフは食品製造業の売上高推移等を示したものですが、平成23年~令和4年度の売上高は、前年の令和3年度比で109.1%と大きく伸びているのに対し、売上高総利益率▲2.3%・営業利益率▲0.9%と、共に低下し収益性が悪化しました。これは、売上原価が13.8%も上昇したことが大きな原因と思われます。

➁ 海外現地法人における食品製造業企業数と売上高推移

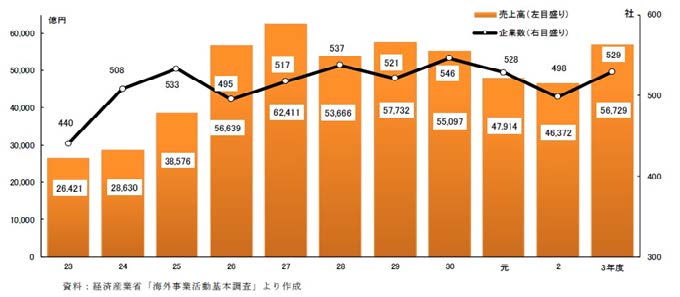

下グラフは、平成23年度~令和4年度の海外現地法人企業数と売上高の推移を表しています。企業数は529社で前年度から増加、合計売上高は5兆7千億円で前年度から22.3%と大幅に増加しています。各企業が海外進出を進めている現状が浮かびます。

➂ 労働生産性

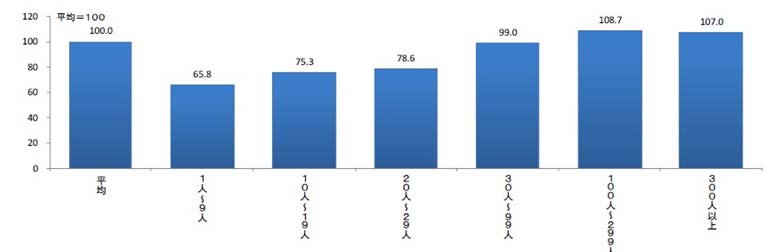

右グラフは、令和3年度の企業規模別労働生産性を示したものです。従業員数の規模が大きくなるにつれて高くなっていることがわかります。

2. 食品製造業の生産動向

① 主要品目の生産指数推移

食品製造業全体としては、令和2年度比で99.7%、令和4年度から0.1ポイント上昇し、ほぼ横ばいでした。水産食料品、調理食品、その他食品、酒類が令和4年度比でプラスの結果となりました。この表には掲載されていませんが、なかでも冷凍米飯などは品質の向上に伴い、大きく生産を伸ばしています。

※上記4つの表・グラフの出典:農林水産省「令和5年度 食品産業動態調査」から

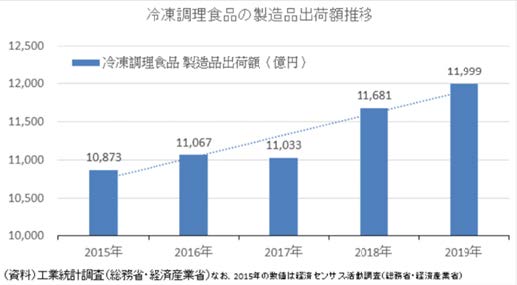

下図は冷凍調理食品の製造品出荷額推移を示したもので、2015年からほぼ一貫して出荷額を伸ばしており、2019年までの4年間で1,000億円以上の伸びを示していることがわかります。

これらのことから、食品製造業において、燃料費の上昇や円安による原材料費の上昇、人件費の上昇等、経営が圧迫される環境に置かれており、規模の小さな製造事業者にとって非常に厳しい外部環境であるということができます。日本国内での消費が頭打ちとなり、生産コストも上昇している現在、企業は海外進出を進めていますが、中小・小規模事業者ではそうもいかない現状が存在するのではないでしょうか。

しかしこの現状のなかでも上記に示した通り、冷凍食品等の製造量は増えており、品質向上や商品のバラエティ化が進んでいます。時代のウォンツ・ニーズを的確に捉えた商品は、人口減少時代にあってもなお、売上を拡大させることができているのです。

Ⅲ.食品SM(スーパーマーケット)の現状

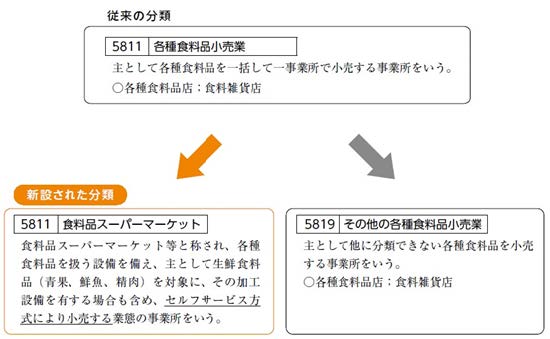

食品SMの現状について大きなトピックスがあります。それは、2024年4月から施行される総務省「日本標準産業分類」第14 回改定によって、それまで「581 各種食料品小売業」内に個人商店や駅売店などと区分されることなく分類されていた食品SMは、中分類「58飲食料品小売業」の細分類に「5811食料品スーパーマーケット」が新設されることとなったのです。改定により、セルフサービス方式採用の有無が分類基準に採用され、「5819 その他の各種食料品小売業」と区分されることとなりました。2026年に予定されている全数調査「経済センサス活動調査(総務省)」では、国内の食品スーパーマーケット業界規模(販売総額、総事業所数や総従業員数など)の把握が可能となります。

1.各業態別店舗数

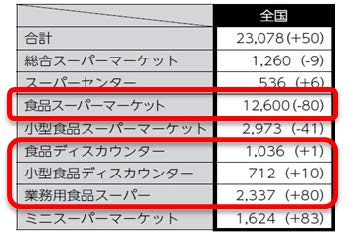

2023年の全国の業態別店舗数を表したものです。これをみると食品スーパーマーケット業態の店舗数が圧倒的に多いことがわかりますが、店舗数の伸び数で言えば業務用食品スーパーやディスカウント店が伸びています。やはり景気の実感を感じられない消費者の多くは”低価格”の店に需要がある一面を感じられます。

2.伸びているカテゴリー

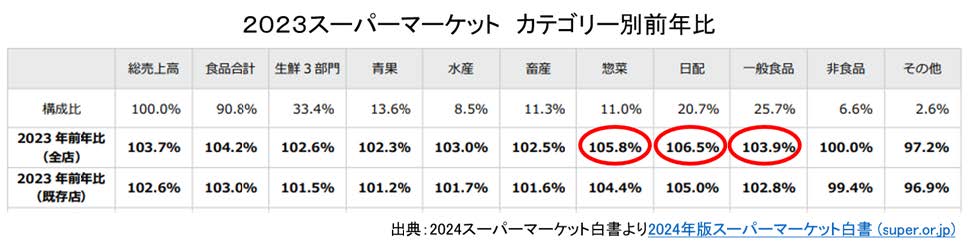

上の表は2023年食品SMにおけるカテゴリー別前年比を示したものですが、赤丸で囲っている惣菜、日配、一般食品カテゴリーが高い伸びを示しています。特にここでは日配に含まれている冷凍食品は、下記に示すように高い伸びを示しました。

① 冷凍食品

下図は、2022年3月~2023年2月の食品SMにおける冷凍食品カテゴリーの金額PI値(Purchase•index:1000人当たりに対して売れている量)推移を示したものです。

好調な冷凍食品の中でも冷凍弁当が高い値を示しています。冷凍弁当というのは、ワンプレートであれこれとおかずと主食が入っているとても便利な冷凍食品です。在宅勤務のランチ需要を取り込んでいるとも言われています。そこへ冷凍和洋菓子がPI値を伸ばしており、デザート需要までもとりこんでいることがわかりますね。確かに最近ではどこの食品SMに買い物に行っても冷凍食品コーナーの充実ぶりに目を見張ります。以前は最低限のお弁当のおかずやパスタやおにぎりなどの主食系を置いている程度だったのが、今や超高級志向の冷凍食品や有名ケーキ店のケーキ等、種類も価格も商材もわくわくする位バラエティに富んでいます。

➁ 乳製品、パン、豆腐、納豆など日配品

こちらのカテゴリーは全体的に値上げの影響で売上額を増加させた感はありますが、豆腐や納豆などベーシック商材は値上げによる数量の減少幅が比較的少なかったことも事実です。牛乳やチーズなどの乳製品、チルド飲料も好調でした。やはり食生活に欠かせないカテゴリーの商品は影響が少なかったということですね。

➂ 一般食品

こちらのカテゴリーも油や調味料を筆頭に値上げのラッシュでした。その影響を受け、年の前半は数量減少傾向がみられましたが後半には持ち直し、レトルト食品やパスタなどは好調だったようです。ただ、全体に低価格傾向がみられました。

3.高まる健康意識

近年特に注目すべきは、消費者の”健康”に対する意識の高まりです。TVCMでも”トクホ(特定保健用食品”)、”機能性表示食品”というワードをよく耳にするようになりましたよね。体脂肪を減らしたり、善玉菌を増やしたり、そういった機能を持った商品が溢れるほど市場投入されています。言い換えればそれだけ消費者からの需要が存在しているということではないでしょうか。

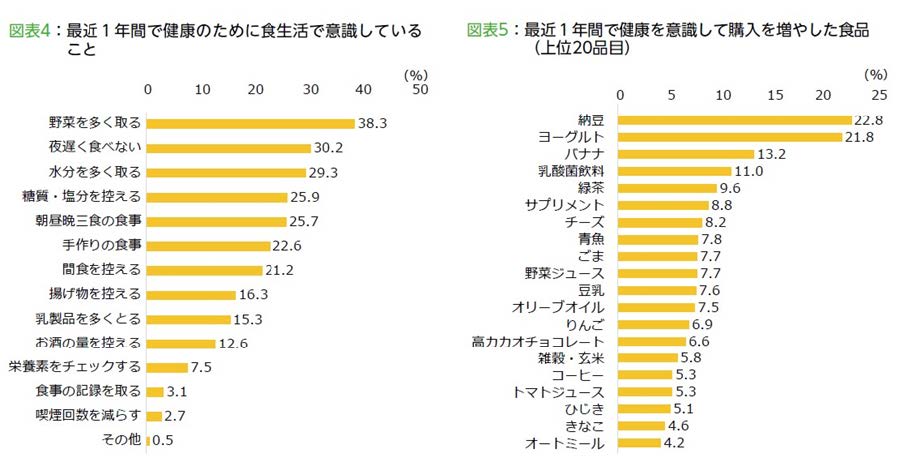

上のグラフは全国スーパーマーケット協会が実施した「消費者調査23年12月」からの抜粋ですが、”野菜を多く摂る”など食べる食材に関するもの、”夜遅くに食べない”など食べ方に関するものまで、消費者がいかに自身や家族を健康に保とうとする意識が高いかがわかります。

食べる食材に関しては納豆など発酵食品やフルーツを意識している人が多いようですね。各食品メーカー様へのヒントはこういったところにあるかもしれません。

この記事を書いた人

竹内 涼太百貨店外商を約8年、食品SM共同経営約16年、食品SM内でのテナントとして青果・日配・米等扱う商売を約16年経験してきました。「売る」ためのあらゆる手段を駆使して事業者様を応援します!

今週のピックアップ記事

Pick Articles

海外進出

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販路開拓

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販売促進

2024-08-01

竹内 涼太

バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役

販売促進

2024-08-01

竹内 涼太

バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役