専門家コラム

column

食品業界と「DXの定義」〜新時代のマーケットを読む〜

本章は、DXの定義を紹介する中で企業にもたらすメリットも確認していただき、さらに各事業者の課題を日本の食品業界の課題などと照らし合わせ確認をして、DXに向けて準備を進めるために、参考にしてご活用いただければ幸いです。

さて、IT化やDX化などの言葉を耳にする機会が最近多くなってきたと感じる方も多いのではないでしょうか。

ただし、これらIT化やDX化などについて説明をできる人は意外と少ないでしょう。

まずは、そこで今回は、IT化とDXの違いについて解説したいのですが、その前にアナログとデジタルの違いから確認をしていきましょう。

デジタルとアナログの違いを例えるならば、アナログカメラとデジタルカメラを例に取るとわかりやすいのではないでしょうか。

アナログカメラは、フィルムに画像を転写したものになりますが、デジタルカメラは、画像をデータとして取り込み、画像として再現をします。

その他、音源を物理的に溝に刻み再現するレコードはアナログ、音源をデータ化してデータ再生して再現するCDなどはデジタル、も同じことが言えます。これらで示したようにアナログとデジタルには、複製と伝達方法に違いがあります。

デジタルは数値や指標でデータを表現するため複製が容易な一方、アナログは明確な数値や記号があるわけではないため、簡単には複製できません。

移動にも物理的移動が必要になるなど、それぞれの特徴があります。

そして、今回のテーマである、IT化やDXなど全てが、デジタル化ということができます。

改めてIT化とDXの違いについて

ITは、日本語では「情報技術」を意味し、インターネットやネットワークを利用する技術を指します。IT化は、これらの情報技術を取り入れ、業務プロセスを効率化する活動や業務の変化させる活動を指します。

複雑な業務や単純計算作業などに便利な情報技術を取り入れ、既存の業務や仕組みを効率的にすることを目的とします。

更にDXは「デジタルトランスフォーメーション」のことで、IT技術を利用してサービス、製品、ビジネスモデルの全体的な変革・改革を目指すことを指します。

DX化は、これらの変革や改革を具体的に実施する行為やプロセスを指します。

人々や組織をより便利かつ効率的にし、新しい価値を生み出すことを目的としています。

IT化はDXの基礎となり、IT化を通じて得られた技術や効率性が、組織やサービスの質的変革を促進する。IT化の先にDX化が存在し、IT化が進むことでDX化も進展する可能性があります。

しかし、その大事な前提としては、数値化した業務管理が必要になりますが、

この食品業界には、製造工程・レシピの他に、経験・勘を生かしたコツというものが存在します。

食品業界の業務には、システマチックに数値化(デジタル化)することに対して、相性の良し悪しがあります。

それらを、準備段階でアナログからデジタル化すべきか否かを判定します。

逆にいうと、全てをデジタル化しないといけないわけではないということです。

陥りやすいIT化やDXを目指す際の誤解

ここで陥りやすいIT化やDXを目指す際の誤解を紹介します。

1.フルデジタル化にこだわってしまうこと

上記したとおり、準備段階でアナログからデジタル化すべきか否かを判定することが大切であり、何がなんでも全てをデジタル化することに注力してこだわる必要は、ないということです。

デジタル化に親和性のない事柄や、むしろデジタル化をしなくても誰でも

習得できること、マニュアル化してアナログであっても管理できること、そのほか、アナログ管理であっても帳票を写真で保存して管理すれば十分目的達成できることなど、工夫して解決できることもたくさんあります。

さまざまな業務をフルデジタルにこだわることで、「完璧でないから進められない」という状態を作り、IT化やDXが頓挫してしまうことがないように注意したいものです。

2.全てのシステムを1つの画面で表示できることにこだわること

システムを全てを一つの画面上で表示できることに、こだわる方が時々いらっしゃいますが、これにこだわることはシステムに負担をかける割には業務効率化のメリットが無い場合がほとんどです。

費用対効果も考えながら進める必要があります。

3.DXが完璧だと思い込んでしまうこと

世の中に、完璧なものなどありません、システムの完璧性を求めることで、構築の期間・費用がかかってしまうことがあります。しかし、いくら完璧を求めたとしても、そもそも完璧にはならないものなのです。

IT化やDXの導入により圧倒的に人が業務に取り組むよりも早く正確に処理できる能力があるのは間違いではありませんので、その点を有効に利活用することを目的とすべきなのです。

デジタル化の3段階のステップ

では、具体的に、業務をデジタル化させる、デジタル化の3段階のステップを紹介いたします。

デジタイゼーション

業務のデジタル化とは、業務フローを、部分的・局所的にデジタル化することを意味し、業務効率化と画一性の実現が主な目的になります。例えば、これまで紙で行ってきた帳票管理業務をデジタル化することなどが挙げられます。

「個別業務管理のデジタル化」と言えます。

これを、「デジタイゼーション」といいます。

デジタライゼーション

特定の業務プロセスを整理してまるごとデジタル化し、デジタル技術で新たな価値やビジネスモデルを生み出すことを意味します。

業務工程の全体を通してデジタル化することで「業務工程管理のデジタル化」とも言えます。

ただしこの段階では、企業の業務全体をデジタル化はしていません。

デジタルトランスインフォメーション

デジタルトランスインフォメーション=digital transformation

すなわちDXのことを指します。

「組織横断・全体の業務・製造プロセスのデジタル化、「顧客起点の価値創出」のための事業やビジネスモデルの変革」と定義されています。

具体的には、個別の業務プロセスにとどまらず企業の組織全体をデジタル化することで、ビジネスモデルや組織そのものも変革させていくことを意味します。デジタル技術で企業のビジネスモデルや企業のあり方そのものを変革することで「ビジネスのデジタル化」が実現します。

プロダクトアウトとマーケットインの考え方

各企業間での連携で更に加速的に新たな価値の創出ができます。

その際に常に意識すべきポイントは、 「顧客起点の価値創出」です。

食品事業は、こんにちに於いては、顧客志向に移行していますが、食品事業の起こりは、商品や産物が得意で上手に作ることができる人が量産して買う人を探すというスタイルの生産志向(プロダクトアウト)であり、顧客志向(マーケットイン)ではありませんでした。

すなわち生産志向(プロダクトアウト)とは、自社が得意な作りたい製品を開発・提供することであり、またマーケットインは、顧客志向にあわせ顧客起点にて価値の創出をすることが大切なのです。

経験より

これまでの経験では、食品製造者の都合で、これまでのやり方を踏襲して進めようとしていては、IT化やDXがスムーズに進まない事態も発生します。

顧客や連携企業起点の目線で、価値を創出するためにIT化やDXを進めることが最も求められます。

IT化やDXは、いま現在の商品や製造方法を批判するものではなく、品質設計・安全設計・製造効率設計を見直して、製造の方法やプロセスを見直す良い機会にもなります。

IT化やDXは、多くの人員や時間を要した事務作業の軽減が期待できます。

軽減できた人員や時間を生かして、更には顧客ニーズの動向もデータ化することで、新たなマーケットの開拓に向けて、商品開発や製造に関わるプロセスの設計に力を入れることも実現できます。

まだまだ、世界では根強い人気を誇る日本の食を世界に発信するためにも大いに一躍を担うことは間違いありません。

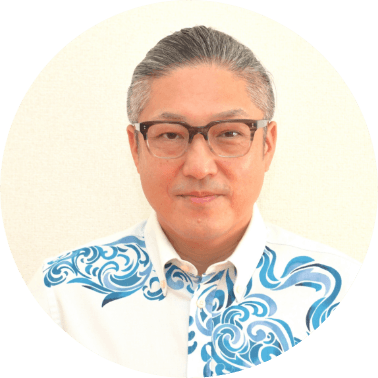

この記事を書いた人

大西 周食のプロに仕組みづくりを支援するコンサルタント業を25年営んでいる中で、今の日本に不可欠な食品事業者向けのデジタル化・D X化を推進するコンサルタント事業も5年前から取り組んでいる。

今週のピックアップ記事

Pick Articles

海外進出

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販路開拓

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販売促進

2024-08-01

竹内 涼太

バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役

販売促進

2024-08-01

竹内 涼太

バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役