専門家コラム

column

中小・小規模食品メーカー様向け 百貨店との取引を目指す戦略 その①

I. 百貨店業界の現状

1. 百貨店の売上推移

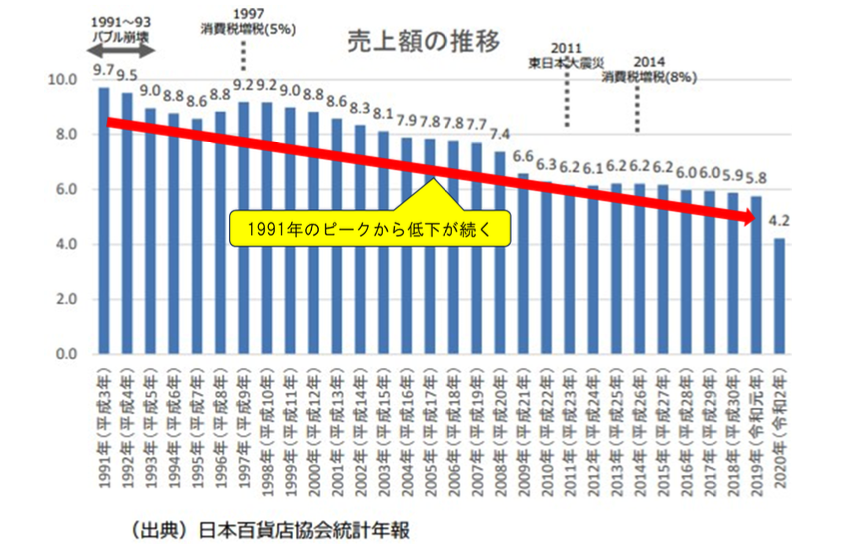

日本百貨店協会統計年報によれば、百貨店の売上高は1991年の約10兆円がピーク、つまりバブ ルが弾ける直前が最も売れていたんですね。しかしバブルが弾けて以降は右肩下がりの売上となっ ています。そしてその中で2009年にリーマンショック、2011年に東日本大震災が起こり、大きく減少していますね。

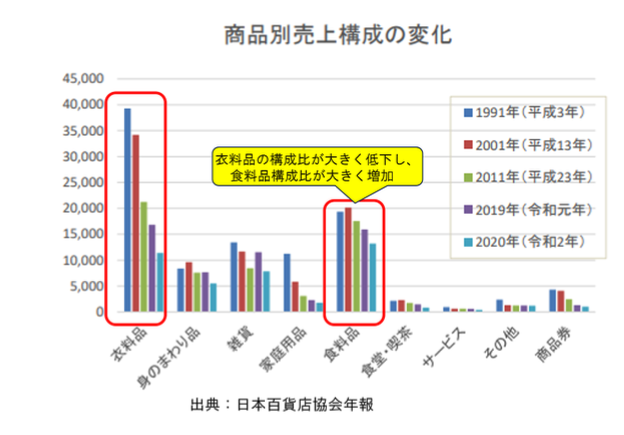

下図は「経済産業省第1回百貨店研究会」資料より引用した図ですが、百貨店の商品別構成比の変化を示したものです。これによると、百貨店の取扱い商品の中でも利益率が高いと言われる衣料品の構成比が大きく低下し、食料品の構成比が大きく増加しています。苦しい台所事情がうかがえます。

2019年に発生したコロナウイルスの世界的な蔓延により、日本国内でも外出制限などが多発した結果、百貨店の売上はさらに大きく落ち込みます。そもそも百貨店の損益分岐点売上高は8~9割といわれており、大手百貨店で売上が低迷すればその分赤字額も大きく膨らみます。コロナ禍真っ最中の百貨店各社は一部を除き、目も当てられない状況でした。

しかし2023年5月より新型コロナウイルス感染症は感染症法上の5類に移行し、濃厚接触者の外出自粛が法律上求められなくなり、人々の外出もようやく通常通りとなりました。そしてその影響により、百貨店の売上は急激に回復、インバウンド消費も重なって、百貨店各社は大きく業績を回復させました。下記に2024年1月25日の読売新聞オンラインより引用した記事を示します。

「百貨店売上高9・2%増で3年連続増加、免税売上高が過去最高...中国人客の割合は減少」

日本百貨店協会が25日発表した2023年の全国百貨店売上高は5兆4211億円で、既存店ベースで前年比9・2%増と3年連続で増加した。外出機会の増加に加え、訪日客向けの免税売上高が過去最高となり全体を押し上げた。ただ10兆円近かった1990年代前半のピーク時と比べると4割以上少ない。・・(後略)」

このように、コロナ禍により激減した売上はコロナ禍前の水準を回復しています。ただ、記事にもあるようにピーク時売上には到底及ばない売上となっています。今後の百貨店の戦略を従来と大きく変化させなければかつての栄光は取り戻すことができないことは明白です。一百貨店ファンとしては是非百貨店業界全体で日本経済を盛り上げていただけることを願ってやみません。

2.百貨店の今後

百貨店業界の凋落が言われ始めて久しいですが、今後の百貨店はどのような戦略で業績を回復させていくのでしょうか。かつては小売業界の不動のトップだった百貨店は、食品SMに抜かれ、コンビニエンスストアに抜かれ、ついにはドラッグストアにも売上規模を抜かれてしまいました。原因はユニクロなどのカテゴリー別専門店の躍進や、ディスカウント業態の発展、人口減少など色々言われていますが、ひとえに「目利き力」育成の弱さにあると私は思っています。

「目利き力」とは自分でモノの良し悪しを判断し、売りたい価格で売れるように仕入れ価格の交渉ができ、売れ残りのリスクを自分で負うことです。リスクを負う分、利幅が大きくなるのです。しかし皆さんもご存じの通り多くの百貨店では有名ブランドの誘致に注力し、売場に立っている販売員さんはその多くがテナント側の販売員さんです。百貨店はテナントから場所代(ロイヤリティ)を徴収し、営業しています。

ご存じの方も多いと思いますが、百貨店の仕入形態の多くは「消化仕入」です。売れた分だけ「仕入れる」形をとります。つまり百貨店は売れ残りのリスクを負わないのです。もちろん自社で運営している売場では売れ残りリスクを負っていますが、婦人服や紳士服、アクセサリー売場など、百貨店の花形とも言うべき売場ではその多くが「消化仕入」システムなのです。そして百貨店側では販売員さんを立てる必要がないわけです。これは洗練された分業システムだという人もいますが、最も利益を生むはずの城を他人に明け渡しているのと同じです。自社の目利き力を育成し、顧客のニーズ・ウォンツに適した商品を仕入れ、適正な利益を得る。これが百貨店の力となるのです。今後原点に戻り、自社の目利き力の育成に力を注げる百貨店がどれだけでてくるのか、期待をもって見守りたいと思っています。余談ですが、婦人服や紳士服アパレル中心に“派遣店員付き委託販売”なんていう複雑な取引形態も存在しています。これも内容的には「目利き力」を育成することは適わないわけです。

今後の百貨店が採る戦略としては下記が挙げられます。

①インバウンド消費への対策拡充

②デジタル化の推進

③コト体験提供の拡大

④100貨店から50貨店、30貨店へ

①インバウンド消費への対策拡充

今、百貨店はインバウンド消費で潤っています。今後ますますインバウンドをターゲットとした施策が打ち出されていくでしょう。そして相変わらず「場所貸し」業が大半を占め、力のあるテナントの誘致に注力するでしょう。食品メーカーである皆様にとっては、百貨店側が売れるテナント誘致に注力していることは歓迎すべきことかも知れません。売れることさえ証明できれば有利な条件で出店できるからです。食品売場であれば、百貨店がリスクを負って仕入れる形態も存在します。

既述したように、今後はインバウンド消費に対応する商品力が求められるかもしれません。外国語対応のパッケージ、トレーサビリティに対応した原材料情報の開示、日本らしさが感じられる商品づくりなど、海外からやってくる観光客に向けての商品づくりを意識することが重要となります。特に欧米の方は原材料に対する意識が特に高いです。どこで採れた農畜産物で、どのような流通経路で、どのような加工をされて商品となっているのか、非常に重要視されます。

(インバウンド効果で百貨店売り上げ増...物価上昇はサービスにも波及TBSNEWSDIGより)

②デジタル化の推進

従来「対面」での接客による販売を重視してきた百貨店にとって、コロナ禍の外出制限による大幅な売上減少は、オンラインでの販売を意識せざるを得ない出来事となりました。靴や洋服の採寸がオンライン上でできるアプリの開発であったり、オンライン上で進物の注文ができたり、消費者の生活スタイルに合わせたデジタルマーケティングが進むことになるでしょう。(オンライン試着室「バーチャサイズ」マルイマルイ(0101.co.jp))

アメリカでは多くの消費者がネット上で注文してから百貨店の実店舗へ行く買物スタイルが定着しているとも言います。日本の百貨店も今後デジタル化を加速度的に進めていく可能性が高いと考えられます。

③コト体験提供の拡大

モノが溢れる現在、「コト体験」に価値を見出す消費者が非常に多くなっています。売り手側もあの手この手で「コト体験」を提供し、ひと昔前では考えられなかった店づくりとなっています。

例えば「蔦屋書店」では、本売場にカフェやラウンジを併設し、上質な空間を演出しています。ここでは簡単な食事まで楽しむことができ、本を読む上質な空間を表現して消費者に「コト体験」を提供しています。

(梅田蔦屋書店蔦屋書店を中核とした生活提案型商業施設(tsite.jp)より)

コト体験の最たるものと言えばディズニーランドやUSJですよね。これらの施設では“非日常”を味わうことができる「コト体験」を提供し、消費者はお金を払う価値を見出している訳です。百貨店では今後、この「コト体験」を表現できる店づくりに注力することが考えられます。従来百貨店は「特別な」空間を提供することに長けています。洗練された接客、洗練された店内、洗練された商品、どれをとっても消費者にとっては「特別な」価値があったのです。今後どのような「コト体験」を提供してくれるのか、楽しみでもあります。

④100貨店から50貨店、30貨店へ

これは賛否両論がある戦略です。私の知る限り20年以上前から言われ続けている戦略ですが、どういうことかというと文字通り百貨店の扱う商品分野を減らして30~50位にすればかかる経費も抑えられて、しっかりと利益を確保できるのでは?というものです。

上述しましたが、ユニクロなどのカテゴリーキラーが各分野で台頭し、百貨店で全ての分野の商品を扱う必要性に疑問が持たれてきました。「選択と集中」によって百貨店機能をコンパクトに集約し、地代や人件費などの固定費を抑えて利益を確保するということです。実際にこれにとりくんだ百貨店は全国にいくつか存在し、成功している百貨店もあれば失敗している百貨店もあります。選択と集中する分野によっては成功する可能性が高いと言えるかも知れません。例えば百貨店の外商部上顧客のみに絞った“超特別な”サロン的百貨店とし、店舗も小さくしながらも特別感のある内外装といったような店舗が成功する可能性はあります。

ひとつ成功例を挙げるのであれば、京都四条にある“藤井大丸”さんです。(ABOUT-FUJIIDAIMARUより)

こちらは1870年創業の呉服屋さんから創業された老舗の百貨店です。昭和44年頃には既に“ヤングファッションの藤井大丸”との評判が立っていたそうです。1996年には“感性発信百貨店”をスローガンに業態転換を図り、セレクトショップを主軸に注目度の高いショップを数多く展開し、百貨店から“ファッション専門大店”へリニューアルし、以後、ファッション分野に特化した業態として確立。2020年には創業150周年をむかえた。

ついつい話が長くなってしまいました。いち百貨店ファンとしては、やはり百貨店に小売業界のトップを走り続けて欲しいという強い想いがあるのです。百貨店での“特別感”は、庶民にとっては、いまだワクワクさせる何かがあるのです。いつまでも小売業の最先端を走り続けてほしいと思っています。

この記事を書いた人

竹内 涼太百貨店外商を約8年、食品SM共同経営約16年、食品SM内でのテナントとして青果・日配・米等扱う商売を約16年経験してきました。「売る」ためのあらゆる手段を駆使して事業者様を応援します!

今週のピックアップ記事

Pick Articles

海外進出

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販路開拓

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販売促進

2024-08-01

竹内 涼太

バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役

販売促進

2024-08-01

竹内 涼太

バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役