専門家コラム

column

元食品SMバイヤーから視た 「売れる商品」「売れない商品」後編

I. マーケティングの4Pと事例

1. 売れる商品、売れない商品

ひと昔前と違い、技術も生産環境も格段に向上した現代では、どこの食品SMでもだいたい同じ商品を同じくらいの価格で買うことができるといっても過言ではありません。よく”コモディティ化”なんて言いますが、文字通りどの食品メーカーが市場投入する商品も消費者からすれば”だいたい同じ”にみえてしまうと考えていいと思います。それでも毎年のようにヒット商品は生まれるし、爆発的ではないにしろコンスタントに売れ続ける商品が存在することも事実です。

一方で、食品メーカー様が市場投入して日の目を見ずに消費者の心にも残らず市場から消え去ってゆく商品が膨大に存在することも事実です。では、その違いはどこにあるのか。残念ながら”こうすれば確実に売れます!” という魔法みたいな方法はありません。ただ、押さえておかなければならないポイントはいくつかあると思います。

➀ 売れる理由

売れている商品には必ずと言っていいほど共通する理由があります。これはマーケティングの理論ともいうべきものかもしれませんが、その共通項を示します。

a. ターゲット(その商品を買ってくれるお客様想定)が明確にイメージできている

b. 競合他社の商品と差別化されている

c. 消費者が求める価値を提供できている

d. 価格が適切、許容範囲

e. プロモーションが効果的

f. 適切な場所で販売されている

g. キャッチ―なコンセプトとネーミングである

いかがでしょうか。「そんなの当たり前じゃないか」なんて思われる方もいらっしゃるとは思います が、この「当たり前」がとても難しいはずなのです。紙面の都合でひとつひとつ詳細は省きますが、特にC.の「消費者が求める価値を提供できている」はいかがでしょうか、難しくありませんか?一体消費者が求める価値とは何でしょうか?

ひとつの見解としてですが、消費者の求める価値は様々で、例えばとっても甘いデザートを買うことで幸せを感じられるとか、半端なく辛いラーメンを食べて満足を感じるとか、美味しいから飲むのでなく健康になりたいから健康飲料を飲むなど、商品そのものの味や品質を買うのではなく、さらにその先にある満足のために消費者はその商品を購入するのだ、ということです。幸せを感じたり健康になっていると感じたりすることにお金を払っているのです。

飲むのは何でも良いけれど、それを飲んでいるとオシャレに見えるから買うのだ、なんて消費者も中にはいるかもしれません。そうすると、この「オシャレなパッケージ」というポイントに消費者はお金を払うかもしれません。これら提供する価値のことを「ベネフィット」といいますが、特にこの言葉を覚えなくても、その内容は覚えていてください。貴社の商品開発に必ず役に立つはずです。

次にb.の「競合他社の商品と差別化されている」がありますが、これもなかなか難しいポイントだと思います。なぜなら冒頭に申し上げたように、今や食品SMで売られている商品は消費者から見ればどれも似たり寄ったり(言い方は悪いですが)なのです。なので「差別化」することが非常に困難だと 言っても良いと思います。この差別化の手段に、「原材料」であったり、「機能」であったり、「イメージ (ブランディング)」であったり、「デザイン」であったりするわけです。

皆様は食品メーカーの開発担当者として、今まで数々の商品開発の経験がおありかもしれません が、上に述べた2点は特に頭を悩ませるところではないでしょうか。

➁ 売れない理由

さて、次は売れない理由ですが、これは簡潔に述べることができます。それは「売れる理由がない から」です。なんだか禅問答のような答えですが、上に述べた売れる理由が欠けている場合には売れない結果となる可能性が高いです。もちろん全てのポイントが満たせていなくても他のポイントが突出していれば売れることがあるかもしれません。

この売れる理由がないこと以外にも、「製造事業者の自己満足になっている」が挙げられるかもし れません。「プロダクトアウト」とも言いますが、要は製造側が「これを売りたい」とかロクな市場調査もしないで「これは売れるはず」、「つくってから売れる方法を考えよう」という正に”製造側の都合”で商品を市場投入してしまった場合のことです。

ひと昔前でしたら、多くの企業はこの考えに基づいて商品を製造していたといわれます。ですが多様性が尊重される今の時代、自社の商品を使用するターゲットを想定して、そのターゲットの困りごとを解決したり、そのターゲットに提供すれば喜んでもらえる価値を考えて、「マーケットイン(顧客視点)」の発想で市場投入しなければ売れない可能性が高いかもしれません。皆様におかれましては、商品開発の途中で一度立ち止まって、「お客様視点」になっているかどうか確認しつつ進めていただければと思います。

2. マーケティングの4Pとは?

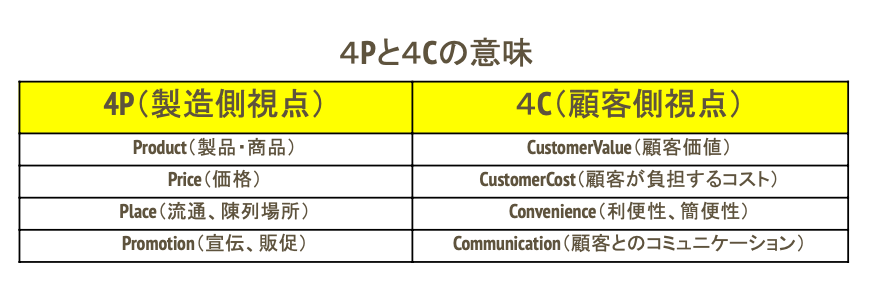

マーケティング、特に商品開発の際に活用するフレームワークに「4P分析」というものがあります。これは上述した”プロダクトアウト(製造側の視点)”で顧客に満足してもらえるProduct(製品やサービス)の開発、ポジションに対する適切なPrice(価格)の設定、効率的なPlace(流通)の選択、効果的なPromotion(販促)の実施により、マーケティング施策の効果を最大限に発揮させることを目的としています。それぞれの頭文字である「P」をとって「4P」と言われます。

ただ4P分析は製造側視点であるため、近年は顧客側視点である「4C」が定義されています。下表は4Pと4Cをわかりやすく表にまとめました。

※フレームワーク:分析や思考を効果的に効率よく進めるための考え方のこと

商品開発の際には一旦4Pで考えてから4Cに置き換えると進めやすいかもしれません。もちろん4Cから始めても大丈夫ですが、ここではわかりやすく4Pでの説明をいたします。

3. Product(製品・商品)&CustomerValue(顧客に提供できる価値)

ここでのProductは、食品メーカーがつくる製品のことを指します。つまり、どのような原材料を用いて、どのような容量・大きさで、どのような形で、どのような機能をもたせて、どのようなパッケージデザインで、など市場投入する商品の詳細を決めていきます。つまり、つくる製品を徹底的につくりこんでいくことです

例えば原材料を切り口とした場合であれば、”国産原料100%の○○”とか、”有機栽培原料100%の○○”などですよね。容量・大きさを切り口にすれば、”超ビッグな○○”とか、”顔より大きい○○”、”レギュラーサイズの○○倍!” などです。

そしてこれを4Cで考えるなら、どのような顧客提供価値を提供できるのか、どのような顧客の困りごとを解決できるのか、を徹底的に考えることです。そうやってひとつの製品を徹底的につくりあげていくことで、より消費者に受け入れられる製品・商品づくりができることでしょう。

<事例1 味の素 冷凍ギョーザ>

(画像は味の素HPギョーザのヒミツ|史上最高キレイに焼ける!羽根パネェ?!ギョーザサイト|味の素冷凍食品 より引用)

味の素の冷凍ギョーザは、発売されてから50年以上経ち、その間にリニューアルを何回も実施しているということです。2012年にリニューアル発売されたものは、それまで餃子を家庭で焼くときにはフライパンに水を入れることが普通だったのを、”水いらず、羽根つき”を可能にしたものでした。

これはかなり衝撃で、従来製品の大幅なリニューアル品として2012年8月に発売すると、10~12月期の出荷は前年同期を55%も上回る人気となったようです。そして2018年には全ての具材を国産原料にしました。そして2021年には豚肉の量を1.5倍に改良し、よりジューシーな味わいとなっているそうです。

この味の素の冷凍ギョーザは、上述した原材料面、顧客提供価値面でも素晴らしいリニューアル開発になった典型的な良い例です。

4. Price(価格)&CustomerCost(顧客が払うコスト)

このPrice&CustomerCostは非常にわかりやすい概念ですね。食品メーカーが希望小売価格をいくらに設定するか、ということです。価格設定方法にはいくつか方法がありますが、単純に○○円かかったから◇◇円に設定しようという方法、競合他社が○○円位だから当社も○○円に設定しようという方法、短期間で費用を回収したいから通常よりかなり高く設定しようという方法など、それぞれの食品メーカーで会社の方針に基づき設定されることだと思います。

ただ、方法は簡単ですが最も売れ行きを左右してしまう決定かもしれません。というのは、よっぽど高価格帯の商品でない限り、一般消費者が手の届く価格、食品SMで通用する価格で販売価格を設定される食品メーカーが多いと思いますが、「III.食品SMの現状」で述べた通り、最近の値上げラッシュで消費者は財布のひもがとても固くなっています。

価格に敏感な消費者が増えていると思われます。そのような中で、競合他社より大幅に高い価格の商品が飛ぶように売れる可能性は低く、ある程度買いやすい価格を設定せざるを得ない状況です。

もちろん、原材料や品質を他社と差別化し、高品質な商品を求める消費者向けに商品を開発し、高価格設定することは戦略のひとつといえます。よって一概には正解はありませんが、そこは開発段階からのコンセプトづくりで方向性を決めておくべきことだと言えます。

商品コンセプトに則ってマーケティングの4P・4Cを固めていくことが重要だと思われます。

また、食品SMバイヤーにとってもこのPriceは非常に重要で、食品SMにとっても利益をとることができるかどうかがこの仕入れにかかっているといっても過言ではありません。食品メーカーにとっても 食品SMにとってもWin-Winでいられるような価格設定を成功させましょう。

ここまで述べておいて逆を行くことになるわけですが、事例をひとつ紹介します。

<事例2 谷口屋 おあげ>

この写真は、福井県に所在す る「谷口屋」さんのおあげです。創業が大正14年の老舗で、実は私が食品SMバイヤー時代にこの商品を知る機会があり、すぐさま交渉して取引を開始したおあげです。その当時近隣食品SMには知る限りどこにも扱いはありませんでした。

このおあげの何がすごいかというと、関西ではなかなかお目にかかることができないほど”分厚いおあげ”だったのです。それまで厚さ1cm程度の”うすあげ”や5mm程度の”京あげ”、身が詰まった3cm程度の厚さの”厚揚げ”が”おあげ”と呼ばれるものでした。しかしこの谷口屋のおあげは1辺約13~14cm、厚さは約3~4cm、それでいて関西の厚揚げとは違ってふわふわの触感なのです。実は福井県はおあげの消費全国No1の地域で、福井県民の方はとても良くおあげを食べるらしいのです。その福井県の中でもこの谷口屋さんはかなり評判でした。そしてとても美味しかったのです。

ただ、本題の価格についてはかなり高額でした。もちろん大きさやつくる手間ヒマを考えれば当然の価格だったかもしれません。それでも100円~150円で関西のおあげを食べなれている方からすれば1枚で400円~500円(当時)するおあげに果たしてどれだけの消費者が買おうと思ってくれるだろう、と仕入る身からすれば大変ドキドキしていたのを覚えています。結果は・・とても売れました。そしてリピート顧客も増え、取引を始めたのは正解だったと思います。しかしこの谷口屋さんは私が取引を始めてからもTVなどで紹介され、おそらく各小売事業者からも取引の要望が多く発生したのだろうと思いますが、結果的にこれ以上出荷することができないと言われ、残念ながら短期間で取引は終了しました。

話が長くなって申し訳ありません、つい当時の事を思い出してしまいました。でもそれ位、”高くても 売れるものは売れる”と感じた経験でした。

5. Place(陳列場所)&Convenience(利便性・簡便性)

3つ目は、Place(陳列場所)&Convenience(利便性・簡便性)ですね。これも文字通り”どこに陳列するか”、”顧客にとっての利便性・簡便性”のことです。とても良い事例をひとつ紹介します。

<事例3 日本食研 〇〇の素シリーズ>

日本食研さんといえば宮殿の工場で有名な四国の会社ですよね。家庭用や業務用の調味液やドレッシング、レトルト食品などを製造する食品メーカーです。上記写真は日本食研HPから引用したものですが、実はこれらの商品を陳列しているのは、通常のグロッサリー(乾物や缶詰などの一般食品)コーナーに陳列していないんです。

じゃあどこで売っているのかというと、上記商品でしたら”野菜・果物コーナー”なんですね。もやし炒めの素なら冷蔵ケースに陳列しているもやしの前面に、回鍋肉の素ならキャベツの前面、マーボーナスならなすびの前面に、などその調味液を使用したい素材の近くで売ることを徹底していました。食品SMからしても、それほどスペースも要りませんし、日本食研側から陳列するためのひっかけカゴ(陳列台にひっかけて使う陳列小カゴ)が提供されるので非常に売り易かったんですね。気づけば 売れ切れてて慌てて連絡することはよくありました。PriceもConvenienceも両方クリアしていた非 常に良い事例です。

6. Promotion(宣伝、販促)&Communication(コミュニケーション)

いよいよマーケティングの4P・4Cもこれで最後です。Promotionは言葉の通り、広告や宣伝、販売促進のことです。キャッチ―なコンセプトと商品ネーミングを指すこともあります。顧客の記憶に残る広告やキーワード、ブランディングがあてはまりますね。また、4CのCommunicationとは、顧客とのコミュニケーション、つまり顧客の意見や苦情を適切に拾うことができるか、という視点のことを意味します。

こちらも事例をひとつ紹介いたします。

<事例4 男前豆腐店 男前豆腐シリーズ>

※写真は男前豆腐店HP 男前豆腐店 より

事例4つ目は男前豆腐店の男前豆腐シリーズです。これも私が食品SMバイヤー時代に仕入ていたインパクトの強い商品です。

豆腐の製法で言えば”充填豆腐”という比較的簡易な製法なのですが、それまでの充填豆腐との触感の違い、つまりとろけるような舌触りの触感がとても美味しく感じられ、絹ごしや木綿豆腐を凌ぐほどの売れ行きを記録しました。

また、そのキャッチ―なネーミングにはインパクトがあり、食品SM各社はこぞってこの男前豆腐店の豆腐を販売するようになりました。顧客の記憶にも残るインパクトがあったのです。

また、この男前豆腐店のHPには「本物の男前はあなたを裏切ったりしない」が社訓だと紹介されており、かなり振り切ったブランディングに成功している事例だと言えます。

では、もうひとつ。

<事例5 明治R-1>

最後に、皆様おなじみ明治の「R-1」です。2009年の発売以来右肩上がりで売上を伸ばし続け、今でも高い人気を誇っている機能性ヨーグルトです。TVCMでも”強さひきだす乳酸菌 R-1”というキャッチコピーが耳に残っている人も多いかと思います。

こちらは有名なエピソードがあり、インフルエンザウイルスや風邪ウイルス、がん細胞等と戦ってくれるナチュラルキラー(NK)細胞を活性化させる「1073R-1乳酸菌」(以下、R-1乳酸菌)を佐賀県の保育園・幼稚園児・小中学校生徒全員、関係職員にR-1乳酸菌を使用したヨーグルトを一定期間給食などで摂取し続けていただき、インフルエンザ風の罹患率や欠席率の変動についての継続調査を行ったところ、摂取した地域は他の地域に比べて明らかな感染率の低さ、欠席率の低さが認められた、というものです。

他にも同様の継続調査をしていましたが、これらのエピソードは新聞やメディアにも取り上げられ、消費者はそのR-1乳酸菌の効果を知ることになりました。そして”強さひきだす乳酸菌”というキャッチ―で覚えやすいコンセプトワードとして消費者費者の記憶に残る商品として位置づけられました。

実際、お客様の中には何十本もまとめ買いする人も多数いらっしゃいます。機能的にも”免疫力強化”という顧客価値を提供し、顧客は健康を期待して購入する人が多いのでしょう。こちらも良く出来すぎている位のとても良い事例です。

V.おわりに

各食品メーカー様の皆さんは、販売先に設定する食品SMの動向や売れているカテゴリーに対して常に知識を上書きしていってください。「スーパーマーケット白書」をご覧いただければ、食品SMの動向やデータを詳細に把握できます。下記にURLを記載しておきますね。

2024年版「スーパーマーケット白書」 一般社団法人全国スーパーマーケット協会

今回は消費者視点の重要さを中心にお伝えしました。このマーケティングの4Pは、マーケティング学の中では基本中の基本フレームワークですが、基本であると同時に最も大事な考え方でもあります。

マーケティングの4P・4Cをあらためて見直して貴社の商品開発に役立ててください。消費者の需要に応える商品づくりに成功すれば、食品SMバイヤーを攻略することは難しいことではありません (食品メーカー営業担当者のための食品SMバイヤー攻略については別記事でお話しています)。その食品SMの陳列棚を、貴社の商品で埋め尽くすつもりでトライしてみてください。この記事を読んでいただいた皆様のご成功を心より願っています。

この記事を書いた人

竹内 涼太百貨店外商を約8年、食品SM共同経営約16年、食品SM内でのテナントとして青果・日配・米等扱う商売を約16年経験してきました。「売る」ためのあらゆる手段を駆使して事業者様を応援します!

今週のピックアップ記事

Pick Articles

海外進出

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販路開拓

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出

2024-08-01

荒島 由也

スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販売促進

2024-08-01

竹内 涼太

バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役

販売促進

2024-08-01

竹内 涼太

バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役